지금까지 인류가 찾아낸 외계행성은 수천여 개에 이른다. 그러나 행성은 스스로 빛을 내지 않기 때문에 모두 간접 관측법으로 발견한 것이다. 멀리 떨어진 외계행성을 찾으려면 모항성 앞을 지날 때 광도 변화를 측정하거나, 도플러 효과를 이용하여 행성으로 인한 별의 떨림을 감지해야만 한다. 이런 방법으로는 행성의 크기와 질량을 알 수 있어도 어떤 모습인지 직접 볼 수 없다는 단점이 있다.

지난 8일 미항공우주국(NASA)은 ‘태양중력렌즈를 이용한 외계행성의 직접 멀티 픽셀 이미징 및 분광법’이라는 연구 프로젝트를 ‘혁신 고급 개념(NASA Innovative Advanced Concepts, NIAC)’ 프로그램 3단계 지원 사업으로 선정했다고 발표했다. 만약 이 프로젝트가 성공한다면 놀라운 해상도로 다른 행성계에 있는 행성을 직접 관찰할 수 있는 길이 열릴지도 모른다.

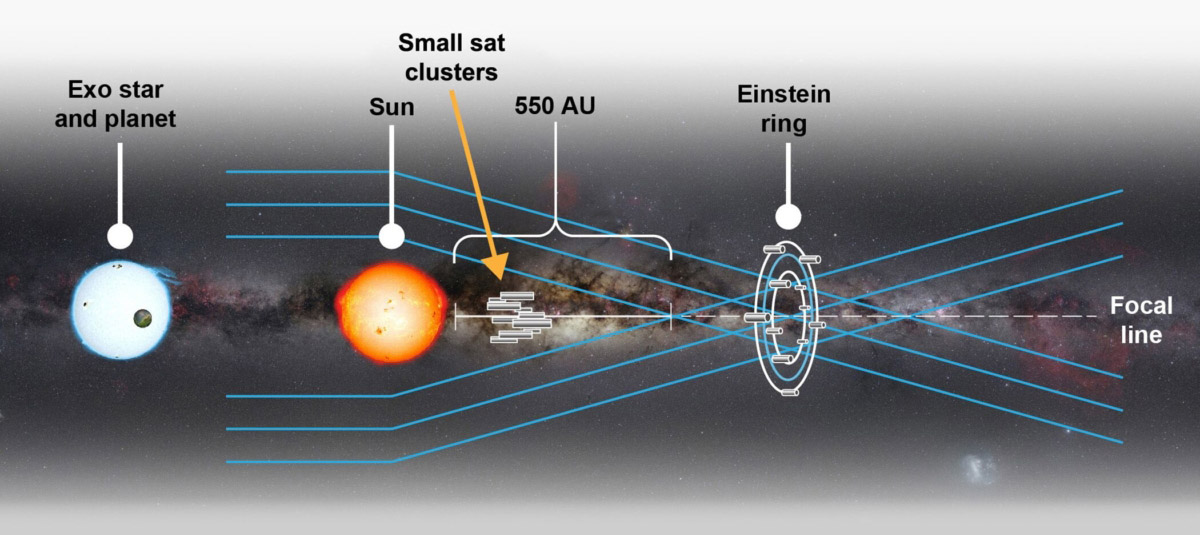

아인슈타인의 일반상대성이론에 따르면 빛은 중력에 의해 진행 방향이 휘어지기도 한다. 큰 질량을 가진 천체는 근처 시공간을 구부려서 볼록렌즈와 같은 역할을 할 수 있는데 이것을 ‘중력렌즈’라고 부른다. 그렇다면 태양을 이용한 중력렌즈는 어떨까. 만약 태양을 천체 망원경의 렌즈처럼 활용한다면 아주 먼 곳까지 선명하게 볼 수 있을 것이다.

1936년 아인슈타인은 태양으로부터 550AU(AU: 지구-태양 간 거리) 이상 떨어진 곳에서 실제로 태양이 일으킨 중력렌즈 현상을 관찰할 수 있다고 예측했다. 이러한 원리를 이용한 것이 바로 ‘태양중력렌즈(Solar gravitational lens)’ 개념이다.

NASA 제트추진연구소(JPL)의 물리학자인 슬라바 투리셰프(Slava Turyshev) 박사는 2017년부터 NICA 1단계 및 2단계 기금을 지원받아 태양중력렌즈(SGL) 망원경의 개념 연구를 진행해왔다.

NIAC는 NASA가 2011년부터 시행한 혁신적인 미래 프로젝트 공모전의 일환으로, 그간 수백 개의 연구 프로젝트를 지원했다. 그중에서 1, 2단계를 거쳐 3단계까지 선정된 것은 단 3개뿐이다. 투리셰프 연구팀은 이번에 200만 달러를 지원받는다.

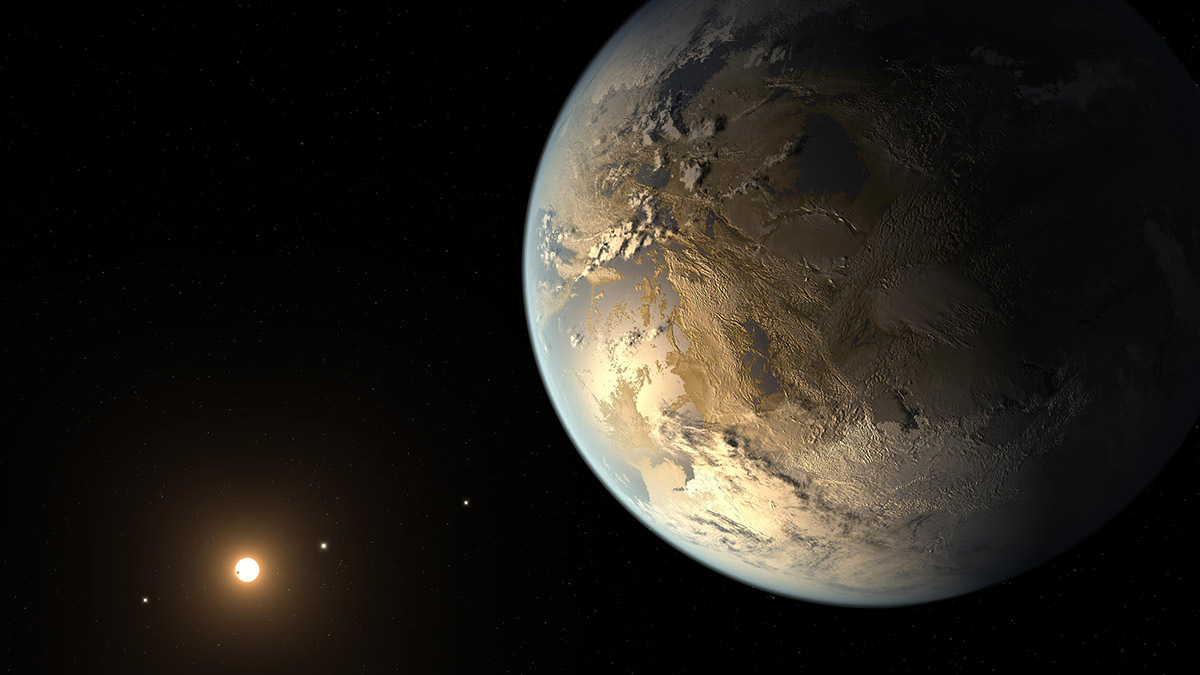

지난 2월 16일 프리프린트 서버인 ‘아카이브(arXiv)’에 게재한 논문을 통해 투리셰프 박사는 “이 연구의 목표는 태양계에서 가까운 행성계에 있는 지구와 유사한 외계행성을 직접 이미지화하는 것이다. 이론적으로는 대륙과 바다, 구름을 식별하는 게 가능하다”라고 밝혔다.

연구에서는 태양 주위를 통과한 외계행성의 빛에 의해 형성된 ‘아인슈타인 고리’의 밝기를 측정해서 30파섹(약 97.8광년) 거리의 지구와 유사한 행성을 관찰할 수 있는 것으로 나타났다. 설령 태양 코로나가 발생하더라도 SGL 망원경으로 6개월 동안 계속 관측하면 25km 이하의 해상도로 외계행성 이미지를 재구성할 수 있다고 한다. 이 정도 해상도라면 행성의 표면 특성과 거주 가능성의 징후를 충분히 살필 수 있는 수준이다.

소형 군집 위성으로 구현 가능해

SGL 망원경을 실제로 구현하려면 태양으로부터 547.6AU 이상 떨어진 곳에 관측소를 배치해야 한다. 인류가 가장 멀리 보낸 보이저 1호의 현재 거리가 149AU에 불과하다는 것을 감안하면, 이보다 3배 이상 먼 곳까지 물체를 보내기란 매우 어려운 일이다.

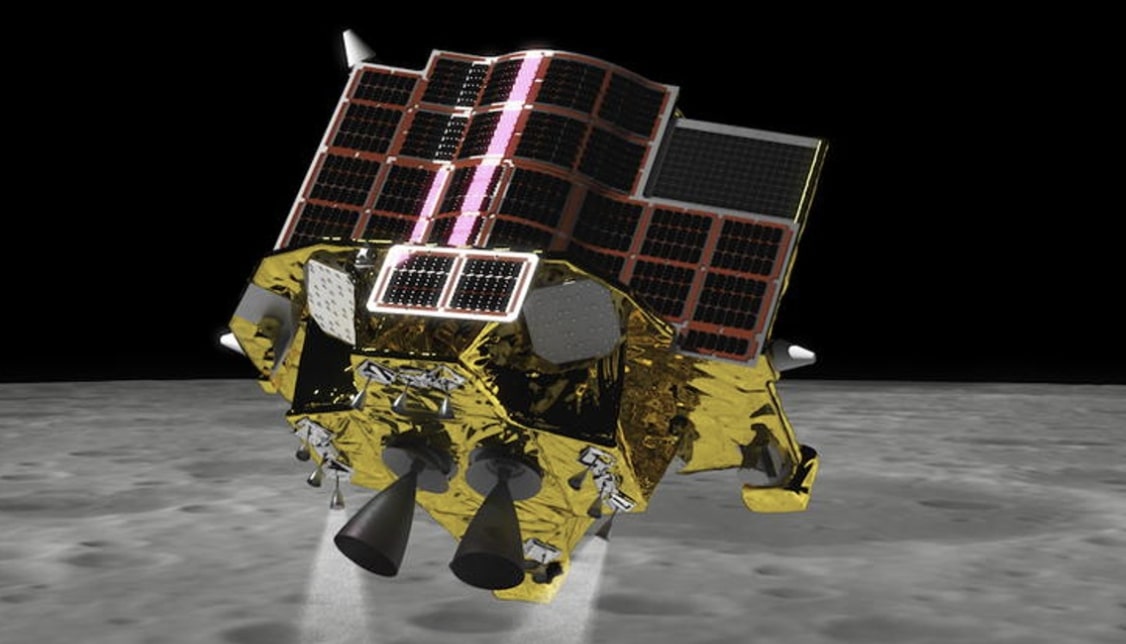

투리셰프 박사는 이 문제를 해결하기 위해서 저렴한 소형 군집 위성을 해결책으로 제시했다. 추진력은 태양광을 이용한 솔라세일로 얻는다.

아직 개념 연구에 불과하지만, 투리셰프 연구팀은 SGL 관측소를 건설하기 위한 아키텍처 방법론도 고안해냈다. 참가 기관이나 기업들이 원하는 시스템 요소를 선택하여 개발 비용을 분담하고, 생산비를 낮추기 위해 대량 생산 방식을 도입하는 것이다. 지구와 통신에 3일 이상 걸리는 문제도 AI를 이용한 관제 시스템을 도입하면 해결할 수 있을 것으로 전망된다.

- 심창섭 객원기자

- chsshim@naver.com

- 저작권자 2020-04-20 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터