현재 전 세계 보건 정책 담당자의 가장 중요한 관심사는 코로나19와 같은 파괴력을 지닌 미래의 또 다른 전염병을 사전에 막는 것이다. 이를 위해 각국 정부는 신속한 백신 개발, 새로운 치료제 연구, 의료 시스템 보강 및 확충 등을 위해 노력하고 있다.

그런데 미국 하버드대학이 소집한 국제 과학자 단체는 그 같은 발병 후 대책보다는 새로운 바이러스 창출을 예방하기 위해선 환경에 주목해야 한다는 내용의 보고서를 발간했다.

‘전염병 원천 예방을 위한 국제 과학 대책위원회(International Scientific Task Force to Prevent Pandemics at the Source)’로 알려진 이 과학자 단체는 보고서를 통해 동물에서 인간으로 확산되는 전염병을 막기 위해서는 인간의 활동을 축소하는 조치를 취해야 한다고 주장했다.

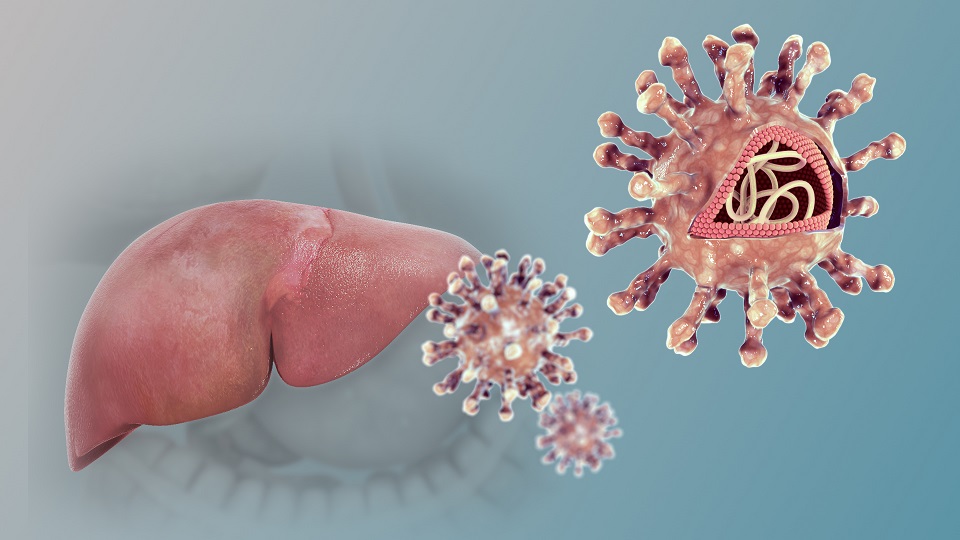

콜레라를 제외할 경우 20세기 이후 전 세계의 모든 유행병은 동물에서 사람으로 옮겨간 바이러스에 의해 발생하고 있다. 야생동물에는 아직도 발견되지 않은 미확인 바이러스가 약 170만 개나 있을 것으로 추정되고 있다. 그중 많은 바이러스가 자연환경을 점점 잠식해가는 인간 활동의 증가에 따라 인간을 감염시킬 수 있다.

미국, 중남미, 아프리카, 남아시아 지역의 과학자들로 구성된 이 대책위원회는 미래의 전염병을 예방하기 위해선 원헬스(One Health)로 알려진 접근 방식과 환경 보전이 통합되어 한다고 밝혔다. 원헬스란 인간의 건강은 동물의 건강 및 자연환경과 밀접하게 연관되어 있다는 개념이다. 즉, 인간-동물-환경의 건강한 관계가 인류의 건강 문제와 싸우는 가장 효과적인 방법이라는 의미다.

보르네오 불법 벌목 방지 사례 주목해야

이 보고서는 원헬스와 환경보전 통합의 성공적인 모델로 보르네오 국립공원 인근에 사는 주민의 의료비 할인 사례를 인용했다. 보르네오에서는 불법 벌목을 막기 위해 10년간 2만8000명 이상의 주민들에게 의료 할인 서비스를 제공한 결과 산림 벌채의 70%가 감소하고 결핵 및 소아 질병의 상당한 감소 효과를 본 바 있다.

대책위원회는 보고서에서 진단 검사, 약물, 백신과 같은 전염병 통제에 대한 투자는 중요하지만, 전염병의 위험을 다루기에는 불충분하다고 주장했다.

대책위원회를 이끄는 하버드대학의 애런 번스타인(Aaron Bernstein) 박사는 “코로나19를 관리하기 위해 인류는 이미 6조 달러 이상을 투자했다. 그러나 백신에 아무리 많은 돈을 투자해도 미래의 유행성 전염병으로부터 우리를 완벽히 지킬 수 없다”고 밝혔다.

대책위원회는 동물에서 인간으로 전파되는 병원균의 유출은 가축산업, 야생동물의 사냥 및 거래, 토지 이용 변화, 열대우림 파괴, 인간 거주지 부근의 농경지 확장, 그리고 무계획적인 급속한 도시화에서 발생한다고 지적했다. 특히 농업은 1940년 이후 인간에게 나타난 50% 이상의 인수공통감염병과 연관되어 있다고 설명했다.

따라서 대책위원회는 열대우림을 보호하고 야생동물의 사냥 및 거래, 농장 주변의 생물학적 권리에 초점을 맞춰 투자하고 연구해야 한다고 권고했다. 열대우림은 조각난 숲일지라도 보존하게 되면 가축과 사육되는 야생동물의 생물학적 건강성을 개선할 수 있다. 특히 대규모로 급속하게 증가하는 인간 거주지 근처에서의 가축 사육은 그 영향력이 더욱 크다.

코로나19 대응 비용의 2%에 불과해

야생동물의 사냥 및 거래도 병원균의 공유를 촉진할 수 있다. 거래되는 야생 포유동물의 26.5%는 동물에서 인간으로 확산하는 것으로 알려진 바이러스 중 75%를 보유하고 있다. 야생동물의 사냥 및 거래는 에이즈와 에볼라를 포함한 많은 바이러스성 질병과 연관되어 있다.

또한 많은 수의 가축은 야생동물과 사람 사이에 질병을 퍼뜨릴 수 있다. 사육되는 동물은 유전적 다양성이 낮아 동물에서 인간으로 전염되는 질병의 매개체가 될 수 있기 때문이다.

번스타인 박사팀의 이전 연구에 의하면 삼림 벌채와 야생동물 거래를 규제함으로써 미래의 유행병을 예방하는 데 드는 비용은 코로나19에 대응하는 데 사용된 전체적인 비용의 2%인 연간 220억 달러에 불과한 것으로 알려졌다.

대책위원회는 야생동물에서 가축과 인간으로의 바이러스 전파 위험을 해결하기 위해서는 세계보건기구(WHO), 세계식량농업기구(FAO), 세계동물보건기구(OIE), 야생동물 법 관련 시행 네트워크(WENs), 유엔환경계획(UNEP) 등의 기관과 각국 정부 간의 파트너십을 구축해야 한다고 주장했다.

대책위원회의 이 같은 정책 권고안은 오는 10월 G20 정상회의와 11월 유엔 기후변화협약 당사국총회(COP26)에 각각 제시될 예정이다.

- 이성규 객원기자

- yess01@hanmail.net

- 저작권자 2021-09-01 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터