코로나19 팬데믹으로 인해 불확실성이 가중되고 가짜 뉴스와 같은 ‘인포데믹(infodemic, 정보전염병)’이 확산되고 있다. 이런 무분별한 보건의료 정보 홍수 속에서 합리적인 결정과 가치 판단을 위해서는 객관적이고 과학적인 근거 마련이 무엇보다 중요하다.

과학적 근거제시 통한 보건의료 가치 실현

이와 관련해 한광협 한국보건의료연구원장은 23일 ‘과학적 근거제시를 통한 보건의료 가치 실현’을 주제로 열린 웨비나에서 “과학적 근거를 찾아 바람직한 기준을 제시함으로써 보건의료 가치를 실현해야 한다”고 주장했다.

또 “지난해 대한의학회와 공동발간한 국내 최초 코로나19 통합 임상진료지침이나 대한감염학회와 공동수행한 ‘코로나19 관련 10개 약물요법에 대한 권고문 도출’ 등과 같이 대내외 환경변화를 고려한 연구사업 설계와 시의적절한 연구 수행으로 보건의료현장 맞춤형 근거가 지속적으로 제공되어야 한다”고 덧붙였다.

그런데 4차 산업혁명과 고령화, 개인화 등 환경변화로 인해 대규모 데이터 기반의 근거중심의학(Evidence-based medicine)에서 ‘개인 맞춤의학(Personalized Medicine)’으로 의학 패러다임이 변화함에 따라 보다 효율적인 근거 창출과 해석의 필요성도 제기됐다.

김병수 고려대 의과대학 교수는 “개인 맞춤의학의 발달로 임상시험 진행 시 더 많은 절차와 정보, 까다로운 선정기준과 긴 연구 기간이 요구되어 연구 개발비용의 증가를 초래하고 있다”며 “AI, 3D프린팅, 로봇 등 첨단기술이 접목된 신개념 융복합 의료기술의 경우에는 별도의 평가트랙을 마련해서 평가하고 있다”고 설명했다.

효율적 근거 창출을 위한 '혁신의료기술평가'

그것이 바로 혁신의료기술 평가제도다. 안전성은 인정되지만, 유효성에 관한 근거가 부족한 기술 중 잠재성이 인정된 의료기술을 대상으로 하며 이식형 장치, 가상/증강현실, 나노기술, 정밀의료, 첨단 재생의료, 디지털 치료 등 첨단기술을 활용한 의료기술이 이에 해당된다.

이런 혁신 의료기술을 기반으로 하는 산업계도 지난해 코로나19로 인해 많은 변화가 있었다. 코로나 때문에 시장 접근성에 대한 상황이 나빠져서 임상연구에 지연이 발생하고 있다. 미국 FDA의 경우도 심사위원들이 기관에서 업무를 보지 못해서 인허가 프로세스가 늦어지고 있다는 것.

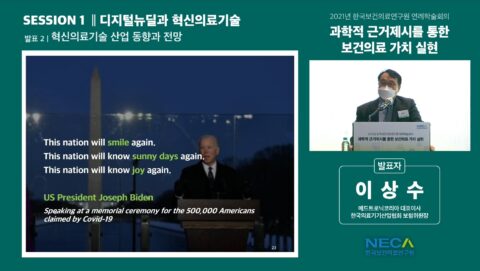

이상수 메드트로닉코리아 대표는 “코로나 팬데믹 초기만 해도 환자 중심, 사람 중심의 의미있는 가치 창출을 우선으로 하는 가치기반의 보건의료 시대가 이제 끝났다는 의견들이 많았으나 지금은 앞으로 나아갈 방향은 가치기반 보건의료밖에 없다는 생각으로 바뀌는 추세”라며 “이를 위한 혁신에 대한 논의가 더 필요한 시점”이라고 강조했다.

해외 혁신 사례를 보면 경제적 부분의 불확실성과 임상적 불확실성 해결을 위해 스페셜한 펀딩을 마련하거나 근거 창출을 통한 보험급여전략을 주로 택하고 있다. 이 대표는 “혁신은 불확실성을 동반할 수밖에 없기 때문에 우리도 불완전하더라도 좋은 기술을 선별하여 보험급여 체계 안에서 시장에 접근할 수 있도록 함으로써 근거를 창출할 시간을 주는 제도적 접근이 필요하다”고 설명했다.

혁신의료기기 위한 전주기 지원체계 필요

현재 혁신의료기술과 관련된 시장 규모도 크게 성장하고 있다. 인공지능 의료기기 시장 규모가 2027년에 약 1,000억 달러에 달하고, 의료용 사물인터넷(IoMT)의 시장 규모는 2025년에 약 1,882억 달러에 달할 것으로 전망되고 있다. 우리나라도 지난해 말까지 8종의 혁신의료기기가 지정된 상태다.

인공지능 기술을 적용하여 안저 영상을 분석하는 소프트웨어와 입자가속기를 통해 발생하는 중성자를 조사형 붕소가 주입된 암세포를 선택적으로 사멸시키는 ‘치료용 중성자조사장치, 유방 촬영 CT 스캔 영상을 3차원 이미지로 환자의 몸에 투영하여 유방 종양 병변에 위치를 증강현실로 보여주는 수술 보조 장비 등이 정부에서 지정한 혁신의료기기다.

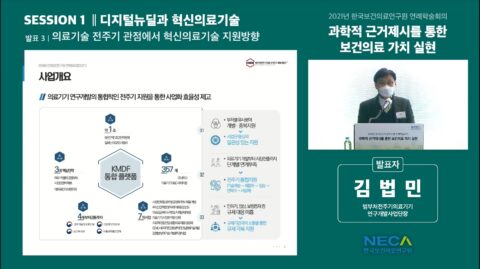

김법민 범부처전주기의료기기연구개발사업단장은 “지난 2월에 의료기기 규제 개선사항 발굴을 위한 연구자 설문조사를 실기한 결과를 보면 시장 진입 장벽 완화 요구가 가장 많았다”며 “연구 안전성이 확보된 의료 기술과 기기에 대해서는 시장에 선진입하도록 하여 효과성을 검증할 수 있도록 허용할 필요가 있다”고 주장했다.

아울러 “그동안 혁신의료기기의 경우 기술과 제품 개발 후 인허가, 보험 등재 등 사업화를 위한 다수의 프로세스가 존재하는데 현재는 R&D사업 관리 시 이에 대한 검토가 미비하다. 그래서 의료현장에 진입이 불가한 제품이나 진입하더라도 활용이 어려운 제품들이 빈번하게 발생하고 있다”며 혁신의료기술에 대한 전주기적 지원 체계가 필요하다고 덧붙였다.

- 김순강 객원기자

- pureriver@hanmail.net

- 저작권자 2021-03-25 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터