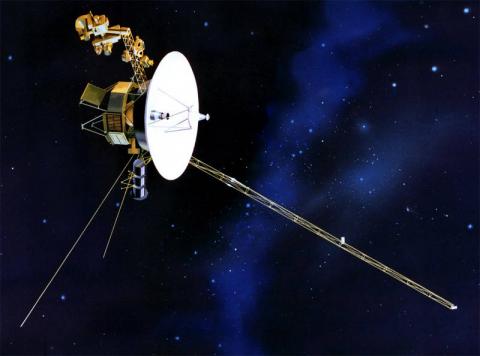

미국은 태양계를 포함한 장거리 우주탐사를 위해 지난 1977년 8월 20일에 ‘보이저 2호’를, 1977년 9월 5일에 ‘보이저 1호’를 각각 발사했다.

그리고 지금 ‘보이저 2호’가 발사 후 40여 년 만에 지구로부터 192억 km 떨어진 영역을 지나가고 있는 중이다. 이 영역은 태양계가 끝나고 성간 우주(interstellar space)가 전개되는 경계선에 해당하는 곳이다.

5일 ‘가디언’ 지에 따르면 지구로부터 장거리 우주여행을 하고 있는 ‘보이저 2호’는 이 영역에서 희미한 신호를 보내왔고, 미 항공우주국(NASA) 과학자들은 이 신호가 정확히 무엇을 의미하는지 해독 중에 있다고 밝혔다.

‘보이저 1호’가 몰랐던 정보 송신 중

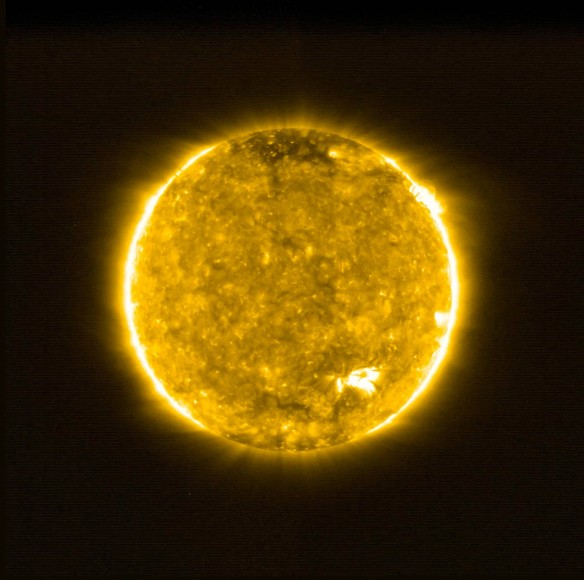

태양에서는 이온이나 전자와 같은 입자들이 끊임없이 생성돼 방출된다.

이들 입자들은 태양권(Heliosphere)이라는 거대한 거품, 혹은 풍선 같은 공간을 형성하는데 가장자리로 갈수록 그 영향력을 상실하게 된다.

지금 ‘보이저 2호’는 태양권을 벗어나 성간 우주 공간에 진입하는 지구로부터 192억 km 떨어진 영역을 여행하면서 태양권과 성간 우주 영역 사이에서 어떤 일이 일어나고 있는지 이전에 파악하지 못했던 정보들을 송신하고 있는 중이다.

사실 ‘보이저 2호’는 6년 전 이 경계 영역을 통과한 ‘보이저 1호’보다 한 달 먼저 발사된 우주탐사선이다.

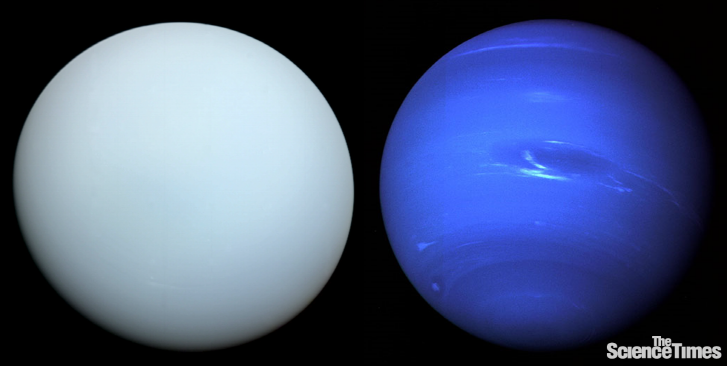

그러나 ‘보이저 1호’보다 6년이나 뒤늦게 이곳을 통과하게 된 것은 목성과 토성에 이어 천왕성, 해왕성 등 태양계 4대 행성을 모두 방문하면서 태양계에 머무르는 시간이 훨씬 더 길었기 때문이다.

1977년 ‘보이저 2호’ 발사 이후 우주 탐사 작업에 참여하고 있는 캘리포니아공과대학의 에드 스톤(Ed Stone) 교수는 “지금 ‘보이저 2호’가 태양권과 성간 우주 사이 경계지역에 대한 가장 상세한 정보를 송신하고 있다.”고 말했다.

그는 또 “현재 수신 중인 정보들을 종합 분석해 태양권의 영향력이 어디에서 사라졌으며, 어느 영역에서 성간 우주가 시작되고 있는지 밝혀낼 수 있을 것”이라고 말했다.

그동안 스톤 교수를 비롯한 우주과학자들은 태양에서 빠른 속도로 발산되고 있는 수많은 입자들이 초신성으로부터 발생한 입자들과 부딪혀 실제로 어떤 일이 벌어지고 있는지 그 사실을 밝혀내는데 노력을 기울여왔다.

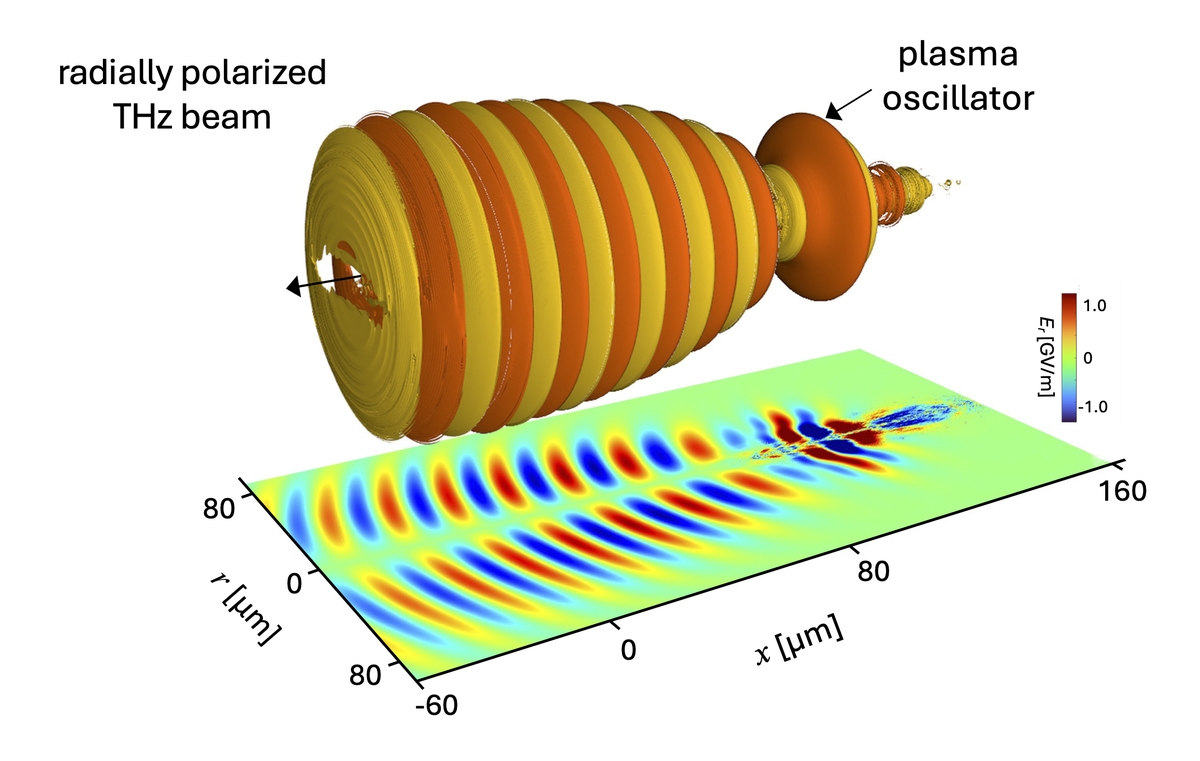

이전의 ‘보이저 1호’가 밝혀낸 것은 이 두 힘 사이에 경계선이 존재한다는 것이었다. 이 경계 영역에서 플라스마로 알려진 하전입자의 밀도가 높아지면서 온도가 급격히 떨어진다는 내용의 정보를 보내왔다.

태양권의 모습 규명할 수 있을 듯

플라스마(plasma)란 우주 공간에 존재하는 가장 작은 단위의 자연 에너지라고 보면 된다.

온도가 높아짐에 따라 고체·액체·기체로 상태가 바뀌고, 초고온 상태에서는 더욱 독특한 특성을 나타내기 때문에 ‘물질의 제4의 상태’라고 불리고 있다.

태양권을 처음 벗어난 ‘보이저 1호’ 안에는 성간 우주와의 경계 영역에서 플라스마의 특성을 정밀 분석할 수 있는 중요한 장비가 들어 있었다. 그러나 1980년 뜻밖의 사고로 고장이 나버렸다.

이런 상황에서 태양계 탐사 활동을 벌이고 있던 ‘보이저 2호’의 역할이 더욱 중요해졌다. 그 안에 ‘보이저 1호’에 설치돼 있던 플라스마 탐사 장비가 설치돼 있었기 때문.

그리고 지금 ‘보이저 2호’가 경계 영역에 대한 정보를 보내오고 있다.

태양계 외부 영역은 우주 공간과의 경계지대인 헬리오스시스(Heliosheath)와 태양풍 영향이 없어지는 헬리오포즈(Heliopause)를 형성한다.

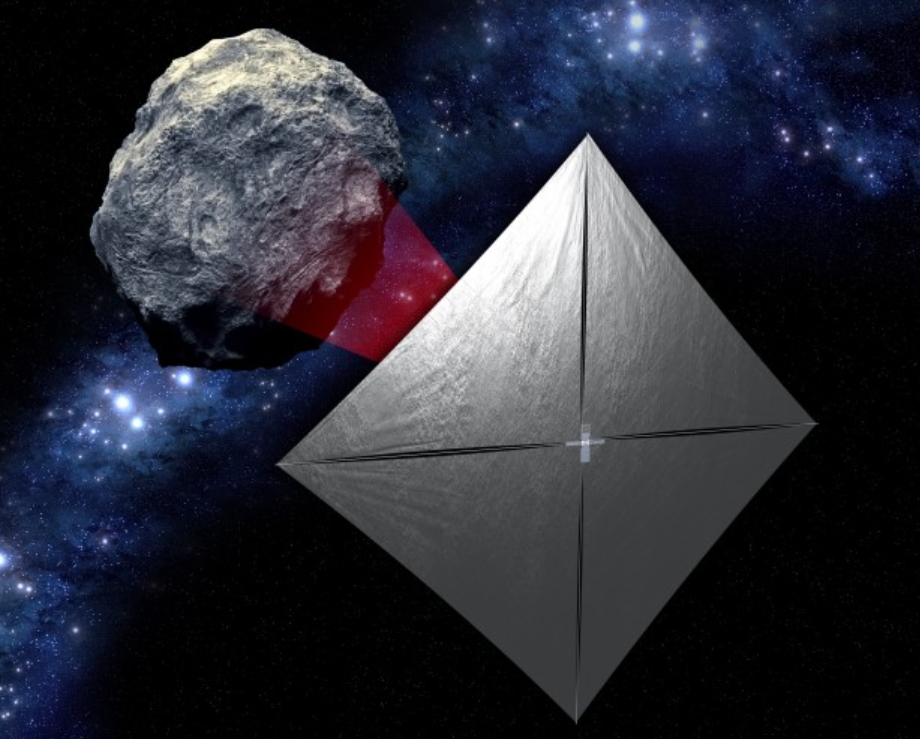

‘헬리오스시스’란 태양권과 접한 바깥 영역을 말한다. 일부 과학자들은 이 영역이 바다 위를 항해하고 있는 범선 위 돛대의 ‘두부파(bow wave)’와 유사한 모습을 하고 있다고 설명하고 있다. 그러나 또 다른 과학자들은 ‘바람 자루(wind sock)’같다고 주장하고 있다.

‘헬리오포즈’란 ‘헬리오스시스’에 접한 영역에서 양쪽의 영향력이 거의 같아지는 경계 영역을 말한다. 태양으로부터 전해진 강력한 태양풍의 영향이 반대 충격에 부딪혀 거의 사라지고 없어지는 영역이라고 보면 된다.

‘보이저 2호’에서 보내온 신호를 해독하고 있는 과학자들은 특히 이 경계지역에 있는 플라스마에 대한 이해가 가능해져 ‘헬리오스시스’의 전체적인 모습이 밝혀질 것으로 기대하고 있다.

이에 따라 일부 과학자들의 말처럼 범선의 돛대처럼 생겼는지 아니면 ‘바람 자루(wind sock)’처럼 생겼는지 논쟁을 매듭지을 수 있을 것으로 보고 있다.

또한 ‘헬리오스시스’의 모양에 따라 태양계가 어떤 속도로 어떤 방향을 향해 움직이고 있는지 판단이 가능하며, 향후 태양계를 연구하는데 중요한 자료가 될 수 있을 것으로 예측하고 있다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@naver.com

- 저작권자 2019-11-05 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터