퀀텀닷(quantum dot)이란 지름 수십 나노미터(㎚) 이하의 반도체 결정물질을 말한다. 특이한 전기적·광학적 성질을 지니고 있는 이 입자는 워낙 작아 양자역학적인 특성을 가진다.

예를 들어 이 결정에 전기를 통하면 입자 크기에 따라 다른 길이의 빛 파장을 발생시켜 다양한 색을 낼 수 있다. 태양전지에 활용할 경우 입자(양자점) 크기에 따라 단파장부터 장파장에 이르는 넓은 영역의 태양광을 흡수할 수 있다.

활용도 역시 매우 다양하다. 특히 퀀텀닷 TV는 미래 가전 판도를 바꾸어놓을 핵심 기술로 평가받고 있다. 현재 퀀텀닷 분야에서 대가로 알려져 있는 세계적 인물 가운데 중국 저장대 샤오강 펭(Xiaogang Peng) 교수를 빼놓을 수 없다.

“중국 내 연구 환경, 홍콩보다 월등”

1992년 당시 그는 중국 지린성의 성도 창춘에 있는 지린대 대학원에서 화학을 전공하면서 미래에 대한 꿈을 키워나가고 있던 대학원생이었다. 그의 꿈은 미국에 가는 것이었다. 그곳에 있는 수준 높은 연구소에서 근무하기를 원하고 있었다.

그리고 13년이 지난 2005년 그는 미국 아칸소 대학의 종신교수가 되어 있었다. 그가 꿈을 꾼대로 나노 분야 세계적 인물로 인정받으며 바쁜 일과를 보내고 있었다. 그리고 13년이 지난 지금 그는 중국 저장대 교수로 변신해 있다.

19일 ‘가디언’ 지에 따르면 아칸소 대 교수였던 그는 미국이 더 이상 ‘기회의 땅’이 아니라고 판단했다. 그에게 새로 다가온 ‘기회의 땅’은 중국이었다. 그는 다시 중국으로 돌아와 그의 능력을 한껏 펼쳐나가고 있다.

중국이 이처럼 ‘기회의 땅’이 될 수 있었던 가장 큰 이유는 경제력이다.

그동안 중국은 자금을 투입, 지난 30~40년 전부터 해외로 유학 보낸 중국인 과학자들의 귀환을 적극 권장해왔다. 그리고 해외에서 활동해온 중국 과학자들이 또 다른 ‘기회의 땅’ 중국으로 다시 돌아오고 있다.

홍콩 과학기술대 체팅 찬(Che Ting Chan) 교수는 “중국 대학에서 제공하는 연구 환경이 홍콩보다 월등하다.”고 말했다. 연구 공간은 물론 가족 거주 시설에 이르기까지 과거 한국, 싱가포르 등이 해왔던 과학기술인 우대 정책을 펴나가고 있다는 것.

실제로 중국의 과학기술 R&D 예산은 1995년부터 2013년까지 18년 동안 30배 이상 늘어났다. 지난 2016년 R&D 예산은 2340억 달러에 달했는데 한국 화폐로 환산하면 250조 원이 넘는 금액이다.

영국 프란시스 크릭 연구소의 생물학자인 로빈 러벨배지(Robin Lovell-Badge) 박사는 “다른 어떤 나라보다 더 많은 자금을 투입하겠다는 것이 중국 정부의 의지”라며, “중국의 목표를 달성한다면 그 힘은 엄청난 R&D 자금에 기인한 것”이라고 말했다.

중국의 과학논문 수 2016년에 미국 추월

중국뇌연구원장 무밍 푸(Mu-ming Poo) 교수는 “중국 정부가 의도하는 것은 중국 내에 혁신을 주도해나갈 수 있는 인프라를 구축하는 일”이라고 말했다. 쉽지 않은 일이지만 자체적인 혁신 메카니즘을 구축하기 위해 많은 노력을 기울이고 있다는 것.

이런 노력으로 과학적 성과도 나타나고 있다는 분석이다. 지난 1월 미국 국립과학재단(NSF)이 발표한 보고서에 따르면 2016년 중국에서 발표된 논문 수가 42만6000건으로 미국의 40만9000건을 넘어섰다. 사상 최초로 중국의 논문 수가 미국을 넘어섰다.

현재 중국 연구소들은 막대한 자금을 지원하면서 과학자들에게 높은 수준의 논문을 발표할 수 있도록 독려하고 있다. 지난 2016년 중국의 주요 연구소들은 ‘네이처’, ‘사이언스’ 지 등 주요 과학전문지에 논문을 게재했을 경우 4만4000달러(한화 약 4700만 원)을 보상했다.

논문 발표 후 국제적으로 인정받고 있는 상을 수상했을 경우 16만5000달러를 보상했는데, 이는 중국의 명문 국립대 교수 연봉의 20배에 달하는 것이다. 물론 일부 연구소에 국한된 일이지만 중국 정부가 논문의 질을 높이기 위해 얼마나 애쓰고 있는지를 보여주고 있다.

중국의 양자연구를 이끌고 있는 허페이 과학기술대 지안웨이 판(Jian-Wei Pan) 교수는 “중국 정부가 국제 사회에서 중국이 차지하는 위치에 걸 맞는 위치를 점하기 위해 과감한 인센티브 정책을 밀어붙이고 있다.”고 말했다.

양자통신이 대표적인 경우다. 지난 1월 세계 최초의 양자통신위성인 중국의 ‘묵자(墨子·Micius)’호가 중국 베이징 인근에서 약 7600㎞ 거리의 오스트리아 비엔나까지 양자로 암호화된 사진 파일을 안전하게 주고받는 데 성공했다.

양자통신 분야에서 중국이 세계를 선도하는 국가라는 점을 의심하는 사람은 없을 것이다. 이런 성과가 있기까지 적극적인 지원이 있었다. 지난해 9월 중국 정부는 13조원을 들여 세계 최대 규모의 양자연구소를 짓는다고 발표했다.

중국 정부가 양자컴퓨터에 관심을 기울이고 있는 것은 실용성 때문이다. 기존 컴퓨터보다 100만배 이상 빠른 양자 컴퓨터를 개발한다는 것이 중국 정부의 최종 목표다. 이를 개발하게 되면 산업, 군사적으로 독보적인 활용이 가능하다.

지난 1월 중국과학원 신경과학연구소 연구진은 22년 전 복제양 둘리에게 사용했던 체세포핵치환(SCNT) 기법으로 원숭이를 복제하는데 성공했다. 무밍 푸 중국뇌연구원장은 “유전자편집 기술에 있어 중국이 세계를 이끌어가고 있는 국가가 되고 있다.”고 말했다.

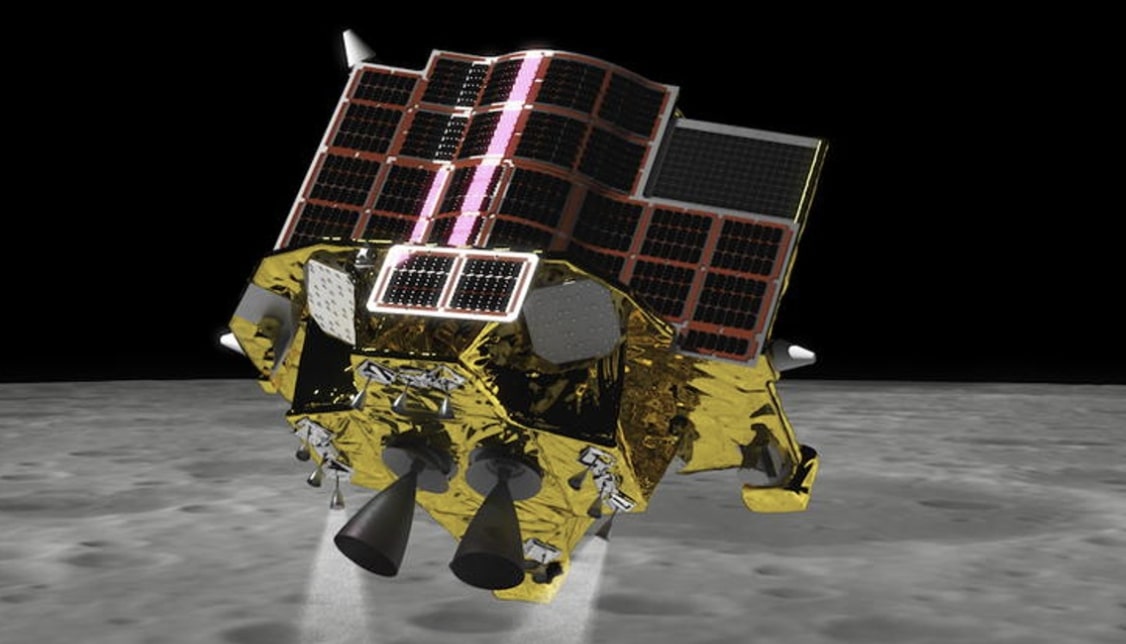

중국의 또 다른 목표는 우주에 있다. 특히 달 탐사에 관심을 기울이고 있다. 2019년에 로봇 달착륙선을 보내고, 2030년에는 인간이 직접 달을 탐사하겠다는 계획인데 과거 미국·소련 간의 달 탐사 경쟁이 미국·중국 간의 달 탐사 경쟁으로 전환되고 있는 중이다.

세계 과학계는 과학강국으로 부상하려는 중국 정부의 노력이 어떤 결과를 얻게 될 것인지 주의깊게 지켜보고 있다. 중국뇌연구소 무밍 푸 교수는 “중국의 과학기술 성패가 우수인력 확보에 달려 있다.”고 말했다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@naver.com

- 저작권자 2018-02-20 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터