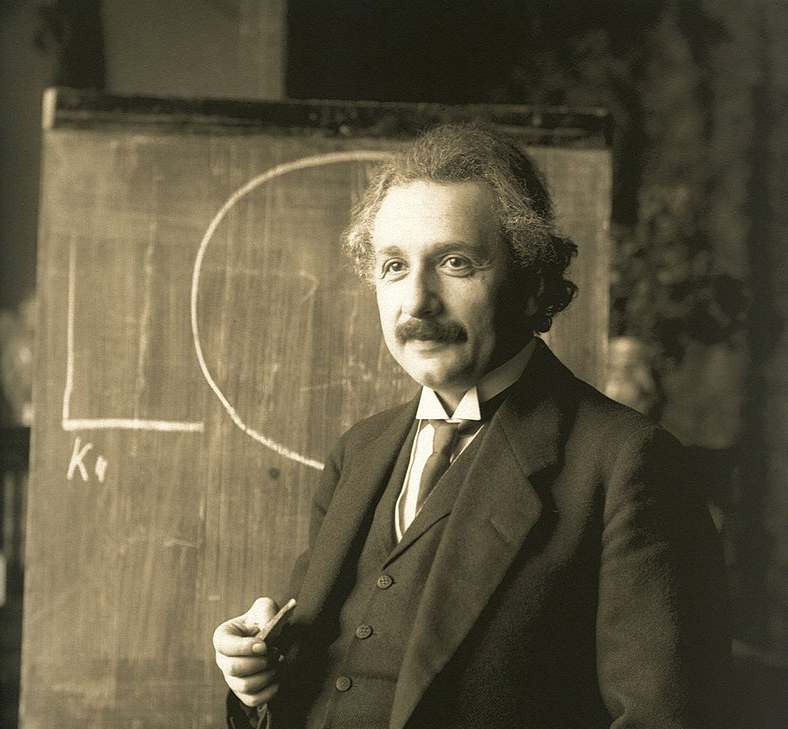

아인스타인은 틀렸다고 용감하게 발표한 두 과학자가 최근 세계 천문학계에 관심을 끌고 있다.

두 과학자는 영국 임페리얼 칼리지 런던(Imperial College, London)의 주앙 마궤이조(João Magueijo) 교수와 캐나다 워털루 대학 페리미터 연구소(Perimeter Institute)의 니아예쉬 앞쇼르디(Niayesh Afshordi) 박사이다.

두 과학자는 “빛의 속도도 변한다”고 주장하고 구체적인 수치를 제시했다. 이들은 우주 생성 초기에 빛의 속도와 중력의 속도는 현재보다 달랐다고 주장하고 있다. 빛이 현재의 빛보다 빠르거나, 아니면 중력이 현재보다 느렸을 것이라는 의미이다.

우주배경복사 ‘스펙트랄 인덱스’ 제시

빛의 속도는 지금까지 우주 어디에서나 불변이라고 알려져 있다. 현재 공인된 진공 속에서의 빛의 속도는 초속 299,792,458m이다.

그리나 아인슈타인이 일반상대성원리를 발견한 다음에야 빛이 왜 그 같은 속도로 움직이는지 증명이 됐다. 아인슈타인은 어떤 것이든지 빛보다 빨리 움직일 수 없다고 주장했다. 빛의 속도가 우주 어디에서나 일정하다는 주장은 물리학의 모든 바탕을 이루는 핵심원리이다.

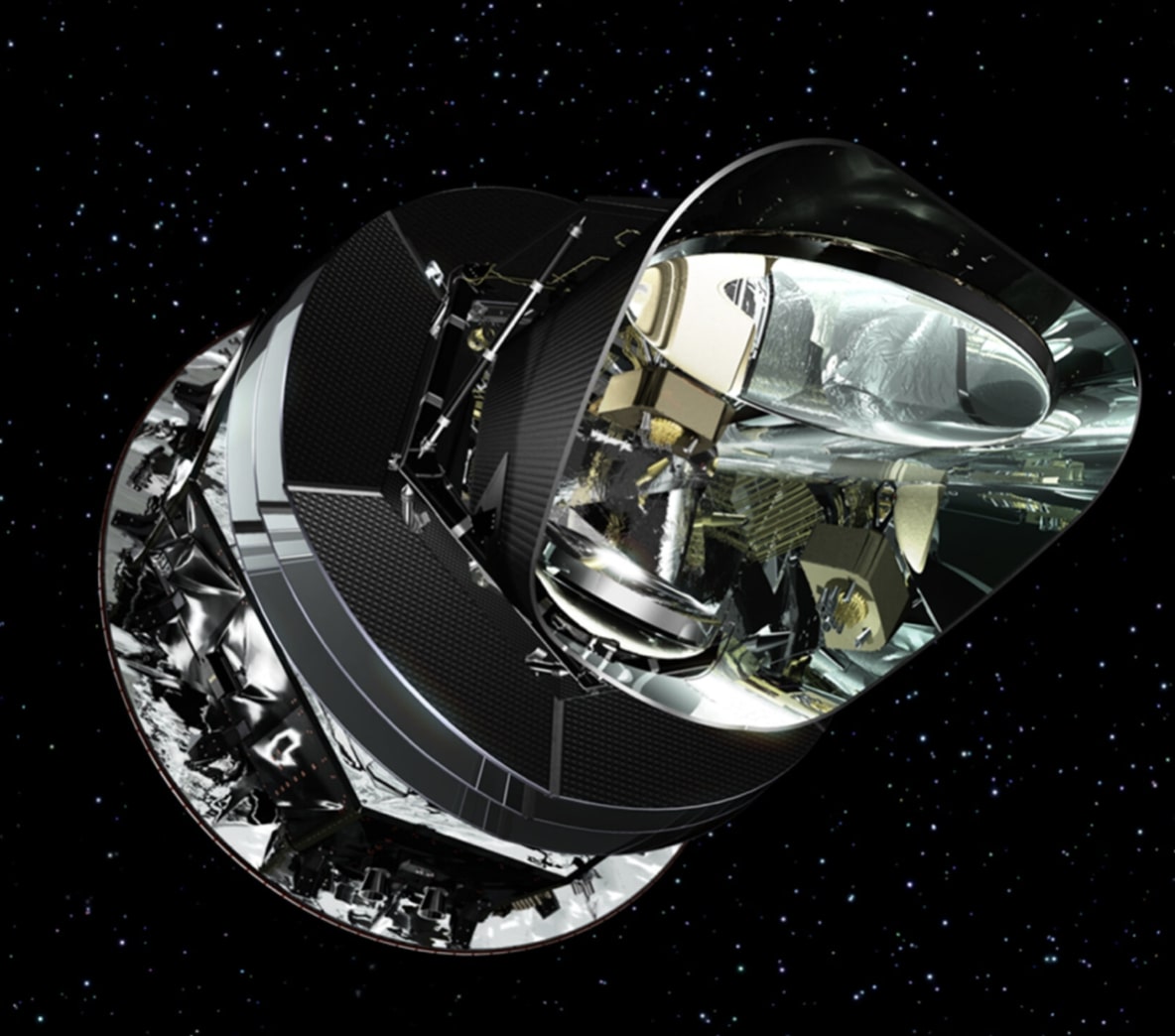

두 과학자는 빛의 속도가 변한다는 증거로 ‘우주배경복사’를 나타내는 ‘스펙트랄 인덱스’(spectral index)를 구체적으로 제시했다. 두 과학자가 제시한 이 수치는 nS=0.96478이다.

지난해 플랑크(Planck) 위성이 측정한 스펙트랄 인덱스는 0.968로 두 과학자가 제시한 수치와 크게 차이가 나지 않는다. 플랑크 위성이 다음에 측정할 스펙트랄 인덱스가 두 과학자가 제시한 수치와 일치한다면, 빛의 속도도 변한다는 이들의 주장이 증명되는 셈이다. 그럴 경우 물리학에 대한 사람들의 이해는 크게 변화할 것이다.

과학자들이 우주의 나이를 측정하는 것은 우주배경복사를 측정하는 방식을 사용한다. 우주가 생성될 때 일어난 파동이 우주배경복사에 흔적을 남긴다고 본다. 우주배경복사는 말하자면 우주에 새겨진 빛의 지도이다. 과학자들은 이 우주배경복사를 측정한 값을 ‘스펙트랄 인덱스’로 표시하고 있다.

그러므로 마궤이조 교수와 앞쇼르디 박사는 초기 우주에서 빛의 속도가 변한 것이 이 파동에 영향을 줬을 것이라고 보고, 지금까지 알려진 것과 다른 스펙트랄 인덱스를 제시했다. 그들이 발표한 내용은 11월 28일자 '피지컬 리뷰 D' (Physical Review D)에 발표했다.

빛의 속도가 일정하지 않다는 제안이 처음 나왔을 때 많은 과학자들은 너무나 급진적인 주장이어서 논란을 일으켰지만, 그러나 이제 두 과학자가 정확한 수치를 제시한 만큼 천체물리학자들은 새로운 도전의 과제를 안게 됐다.

사실 일부 과학자들은 빛의 속도가 일정하다는 이론에 고개를 갸웃해왔다. 이들은 우주 생성 초기에 빛의 속도가 지금보다 빨랐을 것이라는 제안을 내놓았다. 그리고 이런 과학자 중 하나인 마궤이조가 마침내 과학적으로 검증이 가능한 수치를 내놓은 것이다.

두 사람이 제시한 수치가 정확한 것으로 나타나면, 빅뱅 이론의 약점도 보완될 것으로 보인다. 빅뱅이론에 대해서 많은 과학자들은 빛의 속도가 일정하다면 어떻게 우주의 이쪽 끝과 저쪽 끝이 균일할 수 있느냐는 소위 ‘지평선 문제’(horizon problem)를 제기했다.

우주 급팽창론 지지 받을 듯

이것을 해소하는 방안으로 앨런 구스(Alan Harvey Guth 1947~) 매사츠세츠 공대 교수는 우주가 태어나자 마자 엄청나게 빠른 속도로 팽창했다는 ‘급팽창이론’을 발표했다. 인플레이션(inflation)이라 불리는 이 이론은 우주 초기의 어떤 순간에 우주가 빛 보다 더 빠른 속도로 팽창했다는 가설이다.

빅뱅이 일어난 초기 아주 짧은 순간 동안 기하급수적으로 우주의 팽창이 일어나 우주의 크기가 엄청나게 커졌다는 가설이다.

이미 두 과학자가 발표한 스펙트랄 인덱스는 플랑크 위성이 측정한 수치와 매우 근접하다. 측정할 때 나타나는 오차를 감안하면 두 과학자가 제시한 수치가 맞는 것일 수도 있다. 플랑크 위성이 측정하는 수치와 맞지 않을 경우, 아인슈타인의 주장은 여전히 위력을 발휘할 것이고, 빛의 속도는 변하지 않는 것으로 인정받는 셈이다.

- 심재율 객원기자

- kosinova@hanmail.net

- 저작권자 2016-12-02 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터