단백질은 우리 삶을 유지하는 기본적인 단위로 심장박동, 산소공급, 생각 등을 포함해 거의 모든 생물학적 과정을 조절한다.

이런 단백질에 대한 연구는 그동안 수없이 많이 이뤄졌고 이에 대한 성과도 괄목한 수준으로 축적됐다. 하지만 ‘단백질 생산이 어떻게 조절되느냐’라는 의문은 여전히 풀리지 않는 미스터리로 남아있다.

그런데 최근 독일 막스 델브뤽 분자의학 연구소(Max Delbruck Center for Moleclular Medicine) 연구팀은 세계 최초로 유전자의 발현, 즉 단백질의 생산을 포괄적으로 수량화함으로써 이에 대한 의문에 한 걸음 다가섰다.

전사 vs 번역, 단백질 생산의 조절키는?생물학의 중요한 개념인 ‘센트럴 도그마(Central Dogma)’에 따르면, DNA는 복제를 하며 DNA에서 RNA로 전사가 이뤄지고 RNA에서 단백질(Protein)로 번역이 이뤄져 유전정보의 흐름이 ‘DNA→RNA→단백질’이라는 한 방향으로 전달된다.

이렇게 단백질 생산에는 전사와 번역 2개의 과정이 요구되기 때문에 ‘단백질 생산이 어떻게 조절되느냐’라는 의문은 전사와 번역 중 어느 과정이 더 중요한 역할을 하느냐라는 질문으로 풀이할 수 있다.

단백질의 청사진인 유전자는 세포 내에서 핵이라는 특별한 공간에 보존돼 있다. 청사진이라는 의미는 유전자는 유전정보를 담고 있으며 이 유전정보 그대로 단백질을 합성하는 일종의 설계도라는 얘기다. 이런 이유로 DNA의 복제는 핵 안에서 이뤄진다. 또한 DNA에서 RNA로의 전사 역시 핵 안에서 진행된다. 다만 RNA에서 단백질로의 번역은 핵 안이 아닌 세포질(cytoplasm)에서 이뤄진다. 세포질은 세포 내 공간을 의미한다.

RNA는 크게 tRNA, rRNA, mRNA 등 3가지의 RNA로 나눠진다. 이 중에서 단백질 합성의 청사진으로 쓰이는 RNA가 mRNA(메신저 RNA)이다. 세포질에는 DNA를 보관하는 핵을 비롯해 미토콘드리아 등 다양한 세포 소기관과 단백질 합성에 관여하는 리보솜 등이 존재한다.

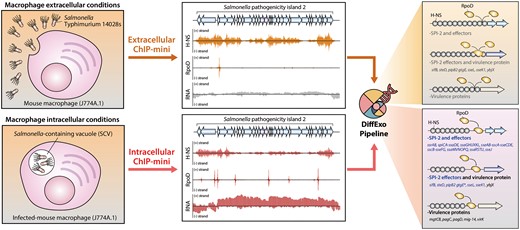

연구팀은 mRNA(메신저 RNA)와 단백질의 존재비율(abundancy), 회전율(turnover)을 동시에 측정했다. 수량 질량분석법(quantitative mass spectrometry)과 염기서열 분석법을 이용해 연구팀은 5천 유전자 이상의 mRNA와 단백질을 수량화했다. 연구결과 단백질 수준은 세포질 내 리보솜에서 mRNA의 번역과정에 주요하게 의존하는 것으로 나타났다.

세포핵 아닌 세포질 내 리보솜 중요 역할

즉 세포핵에서의 전사과정보다 세포질 내에서의 번역과정이 단백질 생산을 조절하는 주요 과정으로 규명된 것이다. 연구를 주도한 막스 델브릭 연구소 매트히아스 셀바흐 박사는 “리보솜이 전적으로 단백질의 존재비를 결정한다. 어떤 mRNA는 시간당 단지 하나의 단백질로 번역됐지만 또 어떤 mRNA는 시간당 200 이상의 단백질로 번역됐다”고 말했다.

세포질에서 번역과정이 단백질 생산에 마지막 단계라는 점에 비춰볼 때 단백질 생산의 무게중심이 세포질에서의 번역과정에 있다는 점은 바로 생산된 단백질 등 변화된 환경에 세포가 보다 역동적으로 반응할 수 있도록 한다. 한편 연구팀은 세포가 세포의 자원을 매우 효율적으로 사용한다는 점도 발견했다. 인체의 정상적인 기능을 유지하는 유전자들을 하우스키핑(housekeeping) 유전자라고 일컫는다.

하우스키핑 유전자와 이 유전자로부터 발현된 하우스키핑 단백질들은 풍부하게 존재했으며 또한 매우 안전했다. 이는 세포가 자원과 에너지를 매우 효율적으로 사용함을 보여주는 증거인데 단백질 생산에는 매우 많은 자원과 에너지가 요구되기 때문이다.

이에 반해 빠른 신호전달 과정에 참여하는 단백질들은 전형적으로 불안정했다. 불안정한 단백질로 인해 세포는 바뀐 주위환경에 발 빠르게 대응할 수 있는 셈이다.

연구팀은 이 연구결과가 질병에도 연관성이 있기를 희망했다. 셀바흐 박사는 “현재까지는 매우 기본적인 연구단계”라면서도 “우리는 단백질의 생산이 암과 같은 많은 질병에 기여한다는 점을 알고 있다”고 말했다.

단백질 생산 과정 중 어떤 단계에서 이상이 발생하는지에 대한 것은 아직 많이 연구되지 않았다. 현재까지 과학자들은 이러한 질문에 해답을 거의 대부분 핵에서 찾으려고 노력했다. 하지만 연구팀의 연구결과는 세포질 내 단백질 공장인 리보솜이 매우 중요하다는 점을 시사한다. 이번 연구는 과학저널 ‘네이처(Nature)’ 온라인판 18일자에 게재됐다.

- 이성규 객원기자

- henry95@daum.net

- 저작권자 2011-05-20 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터