우주에 태양과 같은 별이 수없이 많다는 사실이 알려진 이후에도 우주는 단지 꿈이자 환상으로 남아 있었다. 1961년 유리 가가린이 보스토크 1호를 타고 최초로 지구 궤도를 돌고, 1969년 닐 암스트롱이 아폴로 우주선을 타고 최초로 달을 밟았을 때만 해도 그것은 단지 특별한 사건일 뿐이었다. 우리가 사는 세상과 스타워즈나 에일리언 같은 영화 속에 등장하는 우주가 같은 세상이라는 생각을 하는 사람은 많지 않았다.

하지만 어느 날부터인가 우주가 하나둘씩 우리 생활 속으로 들어오기 시작했다. 지구 궤도 위에 우주정거장이 설치되면서 사람이 사는 유일한 곳이 지구라는 사실도 바뀌게 되었다. 일기예보에서부터 자동차 운전, 전화 통화에 이르기까지 우주에 떠 있는 인공위성이 없다면 정상적인 생활도 불가능해졌다. 그리고 마션이나 인터스텔라 같은 우주 영화가 성공하면서 사람들은 우주여행이 결코 영화나 소설 속의 이야기가 아닐 수 있다는 생각을 하게 되었다.

지난 5월 30일 미국 플로리다 케네디 우주센터에서는 민간 우주 개발 역사상 최초의 유인 우주선이 발사되었다. 두 명의 우주인을 실은 스페이스 X사(CEO 일론 머스크)의 크루 드래곤이 지구 둘레를 12바퀴 이상 돌고 19시간 만에 우주정거장에 도착했고, 두 달여가 지난 8월 초 지상으로 무사히 귀환하였다.

크루 드래곤의 성공은 본격적인 민간 우주여행 시대의 개막을 알리는 기념비적인 사건으로 받아들여지고 있다. 미국과 러시아, 중국의 국가 차원에서 이루어진 우주여행이 민간 차원에서도 이루어질 수 있다는 것을 보여준 첫 번째 유인 우주비행이었기 때문이었다. 이 사건을 통해 많은 사람들은 드디어 민간 우주여행의 시대가 막이 오르고 있다는 기대를 갖게 되었다.

우주 환경은 지구와 어떻게 다른가?

우주여행을 이야기하기 전에 먼저 우주에 대한 정의부터 살펴보기로 하자. 일반적으로 카르만 라인(Karman Line)이라고 부르는 고도 100km를 지구의 대기권과 우주의 경계선으로 보고 있다. 이것은 헝가리 출신의 미국 물리학자 폰 카르만이 처음 주장한 것으로 국제항공연맹(FAI)이 이 정의를 받아들인 이후 공식화되었다.

하지만 미국항공우주(NASA)과 미국 공군 등은 인공위성이 궤도를 유지할 수 있는 최소 고도를 근거로 고도 80km를 우주의 경계로 보고 있다. 어느 쪽을 따르느냐에 따라 우주여행의 정의가 달라질 수 있지만 우주여행을 하기 위해서는 우주선을 타고 최소한 고도 80km~100km를 올라야 한다. 이 정도 고도라면 공기가 부족하기 때문에 당연히 로켓을 이용해야 한다.

과연 우주는 지구와 어떻게 다를까? 우주 환경이 지구와 다른 점에 대해 알아보자.

높은 온도지만 전달되는 열의 양은 적다?

국제우주정거장이 돌고 있는 지상 350km 정도의 외부 온도는 낮에는 1000도가 넘는다. 태양 활동이 활발해질 때는 2000도 이상이다. 이 정도면 철을 녹이는 용광로보다 높은 온도이다.

어떻게 이렇게 높은 온도에서 우주정거장이 정상적으로 작동할 수 있을까? 열과 온도는 서로 밀접하게 관련되어 있지만 다른 개념이다. 온도는 분자나 원자의 평균 운동 에너지이다. 뜨거운 물과 차가운 물을 비교하면 당연히 뜨거운 물에 있는 물 분자들이 빠르게 움직이고 온도가 높다.

온도는 물질의 양과는 무관한 성질이다. 즉, 분자가 열 개 있으나 백만 개 있으나 온도는 같다. 이러한 성질을 물리학에서는 세기 성질(intensive property)이라고 부른다. 물질이 서로 충돌하면 운동에너지가 전달된다. 즉 높은 운동에너지를 가진 쪽에서 낮은 운동에너지를 가진 쪽으로 운동에너지가 전달되고, 이때 열은 뜨거운 쪽에서 차가운 쪽으로 이동한다.

온도가 아무리 높아도 물질의 양이 적다면 실제로 전달되는 열의 양은 많지 않다. 따라서 지상 수백 km 상공에서는 열을 전달할 수 있는 물질의 양이 매우 적기 때문에 온도는 1000도 이상 높아도 실제로 우주정거장이 받는 열은 많지 않다.

액체 상태의 물이 존재할 수 없는 기압

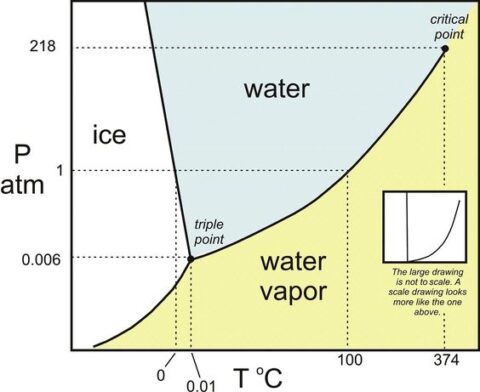

일반적으로 액체 상태의 물이 존재하는 곳을 생명체가 존재할 수 있는 곳, 즉 해비터블 존(habitable zone)이나 골디락스 존(goldilocks zone)이라고 부른다. 액체 상태의 물이 존재하기 위해서 온도만큼 중요한 것이 바로 기압이다.

높은 산에 올라가서 밥을 지으면 밥이 설익는 것을 경험해본 사람들이 있을 것이다. 이것은 높은 산에 올라가면 기압이 내려가서 100도 이하에서 물이 끓기 때문이다. 우주는 공기가 거의 없기 때문에 기압이 0인 곳이다. 기압이 0인 곳에서는 액체 상태의 물이 존재할 수 없고, 물은 녹으면서 바로 기체 상태로 바뀐다.

우주정거장 뿐만 아니라 달이나 화성 표면도 우주와 크게 다르지 않다. 대기가 거의 없는 달이나 지구의 약 1%의 대기를 가진 화성의 기압도 거의 진공과 비슷하다. 진공청소기로 온몸을 끌어당긴다고 상상해보면 기압이 얼마나 중요한 지 이해할 수 있다.

원심력과 지구 중력의 크기가 같아

우주정거장의 우주인들이 둥둥 떠서 움직이는 것을 보았을 것이다. 우주정거장에서는 중력을 느낄 수 없기 때문이다. 중력이 없어진 것이 아니라 우주정거장이 지구를 돌면서 생기는 원심력과 지구가 당기는 중력이 서로 같은 크기로 상쇄되기 때문에 중력을 느끼지 못하는 것이다. 우주정거장에서는 중력을 느낄 수 없기 때문에 무게라는 것이 있을 수 없다. 즉, 무중력이 아니라 무중량 상태가 되는 것이다.

땅에서는 몸의 피가 중력 때문에 다리 쪽으로 집중되었지만 무중력(실제로는 무중량) 상태에서는 피가 머리 쪽으로 이동하면서 얼굴이 달처럼 둥글게 부어오르는 현상이 일어나기도 한다. 반대로 무중력 상태에 오래 있다가 지구로 돌아오게 되면 갑자기 피가 다리 쪽으로 몰리기 때문에 머리로 충분한 피가 보내지지 않아 기절을 하기도 한다.

우주여행의 비용과 일정은 어떻게 될까?

우주여행에는 로켓을 이용하여 지상 100km까지 올라갔다 무중력 체험을 하고 다시 지상으로 돌아오는 '준궤도 여행'에서부터 고도 350km의 우주정거장까지 이동하여 그곳에 머물다가 지상으로 돌아오는 '지구 궤도 여행', 그리고 본격적으로 지구를 벗어나 달이나 화성까지 가는 '지구 밖 우주여행'이 있다. 물론 먼 훗날에는 태양계를 벗어나 다른 별로 여행하는 '항성 간 여행'이 시도될 수도 있지만 현재의 기술로는 쉽지 않은 일이다.

'준궤도 여행'은 발사에서부터 착륙까지 불과 한 시간 반 정도면 충분하다. 실제로 고도 100km 정도에서 무중력 체험을 하는 시간은 수 분 정도이다. 반면 '지구 궤도 여행'이나 달까지의 '지구 밖 우주여행'은 최소 일주일에서 열흘 이상 걸리는 여행이 될 것이다. 물론 훈련시간까지 고려하면 반 년 이상의 기간이 필요하고, 우주여행을 버틸 수 있는 체력 조건도 갖추어야 한다. 화성까지 간다면 왕복 비행 기간만 1년 이상이 걸린다.

스페이스 X사는 크루 드래곤의 성공으로 우주정거장까지의 '지구 궤도 여행'은 내년부터 바로 시작될 수 있을 전망이다. 스페이스 X사는 더 나아가 달과 화성 여행용 대형 우주선 스타십을 개발하고 있고 이미 시험 비행을 준비 중이다. 스페이스 X는 2023년에 달 궤도를 도는 우주 관광을 실시할 예정으로 일본인 억만장자와 계약을 마친 상태이다.

스페이스 X사의 우주여행 비용은 아직까지 알려진 바는 없다. 다만 스페이스 X가 NASA와 크루 드래곤의 6차례의 비행으로 총 3조 원 정도를 받기로 한 것을 감안하면 결코 적은 금액은 아닐 것으로 예상된다.

'준궤도 여행'도 내년부터 본격적으로 시작될 전망이다. 지난 2월 버진 그룹의 리처드 브래슨 회장이 이끄는 버진 갤럭틱의 스페이스십 투(Spaceship two) 우주선이 지상 89.9km까지 유인 비행에 성공했고, 올가을이 가기 전에 본격적인 우주 시험 비행을 실시하고, 내년부터 상업 우주여행을 시작하겠다고 발표한 상태이다.

버진 갤럭틱이 지상 100km 밖으로 비행하는 여행 상품의 가격은 1인당 25만 달러 정도이다. 예약금 1000달러를 내고 여행을 기다리고 있는 대기자가 무려 600명이라고 한다. 대기자들이 모두 여행을 마치려면 조종사 2명에 6명의 승객을 태울 수 있는 스페이스십 투로 무려 100번을 운행해야 한다.

아마존의 창업자 제프 베이조스가 이끌고 있는 우주기업 블루 오리진도 지난 10월 13일 우주 관광용 로켓과 캡슐인 뉴 셰퍼드를 지상 107km까지 성공적으로 발사한 뒤 지상으로 무사히 귀환시켰다. 뉴 셰퍼드는 최초의 재활용 로켓으로 이미 7번까지 재활용 발사에 성공하였다. 6인승인 뉴 셰퍼드는 조만간 유인 비행 시험을 거쳐 본격적인 상업 비행을 시작할 예정이다. 뉴 셰퍼드를 이용한 '준궤도 여행' 비용도 경쟁사인 버진 갤럭틱의 25만 불과 비슷할 전망이다.

미국과 러시아 정부 차원의 우주여행도 본격화되고 있다. 미국 NASA는 이미 올해부터 국제우주정거장에 민간인의 체류를 허가할 계획을 발표하였다. 일반인이 국제우주정거장에 머무는 비용은 1인당 하루 4000만 원 수준이다. 현재로서는 스페이스 X의 크루 드래곤이나 보잉사가 개발하고 있는 스타라이너가 이동 수단이 될 전망이다. 우주선을 이용하는 비용은 별도이기 때문에 실제로 여행자들이 지불하는 비용은 숙박비보다 수백 배 이상일 것으로 예상된다.

러시아는 이미 2001년부터 2009년까지 총 7명의 민간인을 소유스 우주선에 태워 일주일 동안 국제우주정거장에 머물게 하는 관광 상품을 판매한 경험이 있다. 당시 약 10일 정도 우주정거장에 머무는 비용은 우주선 비용을 포함하여 2000~2500만 달러 정도였다. 2010년 이후 우주관광 사업을 중단했던 러시아는 내년부터 다시 사업을 재개하기로 했고, 1차로 내년 말 2명의 민간인을 우주정거장에 보내기로 했다. 러시아의 우주여행 비용은 물가 상승률을 고려했을 때 1인당 최소 4000만 달러 이상이 될 것으로 알려졌다.

별과 별 사이의 여행도 가능할까?

우리는 영화 속에서 우주선들이 지구 밖의 다른 별들까지 여행하는 장면을 많이 봐왔다. 별과 별 사이의 거리는 빛의 속도로 여행을 하더라도 몇 년 이상이 걸리는 먼 거리이다. 현재 인간이 만든 우주선들은 시속 4만 km 이상의 속도로 우주를 비행하고 있다. 이렇게 빠른 속도로 우주를 날더라도 가장 가까운 별인 센우루스자리의 알파별까지 비행하는 데에는 10만 년 가까운 시간이 걸린다. 수천, 수만 광년 떨어져 있는 우리 은하의 다른 별까지의 비행은 감히 상상할 수도 없는 거리이다. 물론 수백만 광년 이상 떨어져 있는 외계 은하들의 경우는 단지 바라보는 것으로 만족할 수밖에 없는 세계일 것이다.

그렇다면 과연 '항성 간 우주여행'은 가능할 것인가? 먼저 SF 영화 속의 장면들을 생각해보자. 영화 속에 등장하는 먼 거리의 다른 별까지의 여행 방법에는 크게 두 가지가 있다. 하나는 광속 여행이다. 빛의 속도나 그에 가까운 속도로 우주를 날아서 외계의 별까지 가는 방법이다.

우주는 지구와 달리 중력이나 공기 저항에 의한 마찰력이 없는 곳이다. 따라서 우주선에 연료가 충분하고, 계속해서 속도를 높인다면 언젠가는 광속에 가까운 속도를 낼 수 있을 것이다. 광속에 도달할 때까지의 시간이 오래 걸린다는 것과 그때까지의 연료가 충분해야 한다는 문제를 제외하고는 광속에 가까운 비행이 불가능한 것은 아니다. 물론 상대성이론에 의해 광속 가까운 비행을 하면 시간이 느리게 가기 때문에 다시 같은 시간대의 지구로 돌아오는 것이 불가능하다는 문제점은 있다.

또 하나의 방법은 워프(Warp)라고 하는 순간적인 공간이동이다. 워프는 웜홀과 같은 왜곡된 우주 공간을 통해 순간적으로 다른 세계로 이동하는 방법이다. 웜홀은 블랙홀과 블랙홀 사이에 존재할 수 있는 상상의 터널이다. 수학적으로는 존재가 증명되었지만 실제로 우주에 존재하는지는 확인할 수 없다. 문제는 웜홀을 통과하기 위해서는 블랙홀로 들어가야 한다는 것이다. 블랙홀이라는 세계는 지구 전체를 손톱만 한 크기로 압축하는 힘을 가진 곳이다. 인간의 우주선이 그 속으로 들어가서 반대편 블랙홀을 나오는 것은 사실상 불가능한 일이다. 인터스텔라 같은 영화 속 워프는 단지 영화 속 상상일 뿐이다. 물론 블랙홀이나 웜홀을 지구 근처에서 찾을 수 없다는 것도 문제다.

- 이태형 충주고구려천문과학관 관장

- byeldul@nate.com

- 저작권자 2020-10-20 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터