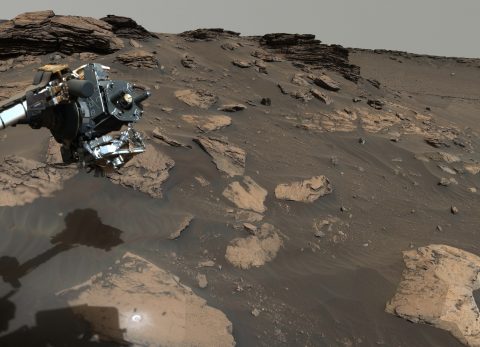

화성에서는 주기적으로 먼지 폭풍(dust storm)이 발생하지만, 대기압이 희박해서 바람의 세기가 매우 약하다. 지구의 38%에 불과한 중력 덕분에 바람이 황사와도 같은 미세먼지를 공중에 띄울지언정, 더 크고 무거운 모래 입자를 움직일 수준은 아니라고 여겨졌다.

지난달 23일 사이언스지는 화성 모래 언덕의 ‘메가리플(거대연흔, Megaripple)’이 미세한 속도로 이동하고 있다는 최신 분석 결과를 소개했다. 이 기사는 미국지구물리학회(AGU) 학술지인 ‘지구물리학 연구저널: 행성 (JGR: Planets)’에 발표된 논문을 인용한 것으로, 화성에 부는 바람이 예상보다 셀지도 모른다는 새로운 시각을 제공한다.

지구에서도 종종 메가리플을 볼 수 있다. 사막의 모래 언덕에는 바람에 의해 잔물결과 큰 물결이 형성되곤 하는데, 메가리플은 주로 파장이 1m 이상이거나 파고가 10cm 이상인 큰 물결 모양의 퇴적구조를 말한다.

2000년대 초반 이래로 화성 탐사선들이 수많은 메가리플을 발견했다. 평균 5m 간격인 화성 메가리플은 다양한 측정법으로 관찰해도 움직이지 않는 것처럼 보였다. 일부 과학자는 지금보다 두꺼운 대기가 있어서 더 강한 바람이 불었던 고대 화성 기후의 흔적이라고 생각했다.

최근 이탈리아 국립천체물리학연구소(INAF) 과학자들은 NASA의 화성정찰위성이 촬영한 사진을 이용해서 메가리플을 정밀하게 분석했다. 화성 모래 언덕이 움직이지 않는다는 기존 가설을 확인하기 위해서다.

지구와 달리 화성 메가리플은 두 가지 크기의 모래알로 이루어져 있다. 이번 연구를 주도한 시몬 실베스트로(Simone Silvestro) 박사는 “굵고 무거운 알갱이들이 메가리플의 융기부를 덮고 있어서 바람에 쉽게 움직이지 않도록 만든다”라고 밝혔다.

화성 메가리플, 매년 10cm씩 이동해

연구팀은 화성 적도 인근의 두 지역을 집중적으로 조사했다. 맥라플린(McLaughlin) 분화구에서 약 1100개, 닐리 포사(Nili Fossae) 지역에서 300개의 메가리플을 발견했고, 각각 7.6년과 9.4년 간격으로 촬영한 타임 랩스 이미지를 비교하여 움직임의 징후를 찾았다. 그 결과, 두 곳의 메가리플은 매년 약 10cm씩 매우 느리게 이동한 것으로 나타났다.

존스홉킨스대학 응용물리연구소의 행성과학자인 랄프 로렌츠(Ralph Lorenz) 박사는 “화성 모래 언덕의 미세한 변화를 감지해낸 것은 대단한 성과다. 이제 인류는 다른 행성의 표면에서 머리카락이 자라는 속도보다 약간 빠른 움직임까지 측정할 수 있다”라고 언급했다.

연구팀은 화성 모래 언덕에서 나온 모래가 메가리플의 이동에 영향을 줬을 가능성이 크다고 결론지었다. 인접한 모래 언덕이 메가리플과 같은 방향을 향해 이동했기 때문이다.

실베스트로 박사는 화성에 부는 바람이 작은 모래알의 움직임을 가속시킨다고 설명했다. 일단 작은 알갱이들이 구르거나 튀기 시작하면 더 큰 알갱이를 두드려서 움직이는 것처럼 만들 수 있다. 이러한 현상은 지구에서도 관찰된다.

스미스소니언 항공우주박물관의 행성지질학자인 짐 짐벨만(Jim Zimbelman) 박사는 “과학자들은 지난 수십 년 동안 화성 토양의 활동을 암시하는 아무런 증거도 찾을 수 없었다. 화성의 바람이 충분히 강할 거라고는 누구도 예상하지 못했다”라며 놀라운 일이라고 말했다.

먼지 폭풍 예보에 도움 될 가능성

지금까지 알려진 화성의 대기 모델에 따르면, 모래를 움직일 정도의 바람은 매우 드물어야 한다. 그러나 이번 발견은 화성에서 예상보다 빠른 바람이 분다는 증거가 될 수 있다. 따라서 기존 모델을 수정해야 할 필요성이 생겼다.

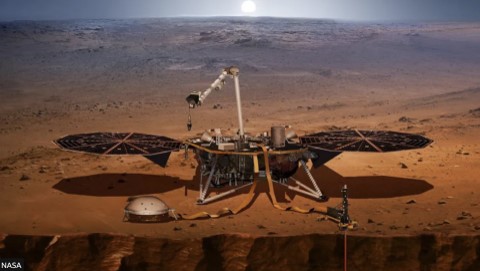

또한, 메가리플의 움직임은 바람의 발생을 알리는 신호가 된다. 그런 바람이 먼지 폭풍으로 성장하기도 한다. 먼지 폭풍이 불면 탐사 로버나 화성 정착지의 태양 전지판을 뒤덮어서 효율을 떨어뜨리고, 기어와 같은 기계 부품을 고장 낼 수 있다.

실베스트로 박사는 가장 빠른 메가리플이 화성에서 가장 빠르게 움직이는 모래 언덕 근처에 있을 것으로 추측하면서, 앞으로 메가리플 연구를 화성 전체로 확대할 계획이라고 밝혔다.

- 심창섭 객원기자

- chsshim@naver.com

- 저작권자 2020-08-05 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터