해수담수화(seawater desalination)는 무한대에 가까운 수자원인 바닷물을 담수로 이용한다는 측면에서 물 부족 문제를 해결할 수 있는 대안으로 떠오르고 있는 기술이다.

실제로 예측 전문 기관인 세계미래학회가 지난 2008년에 발표한 ‘미래전망에 관한 연례전망 보고서’에 따르면 해수담수화 기술이 향후 가장 유망한 분야 중 하나가 될 것으로 전망하고 있다.

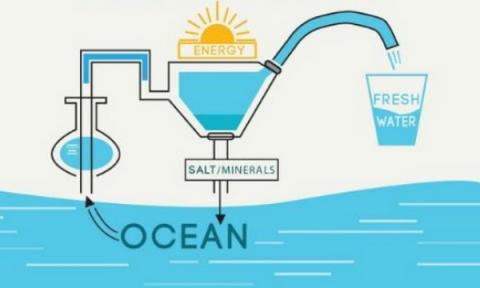

해수를 담수로 만드는 기술에는 크게 두 가지가 사용된다. 과거에는 해수를 끓여 수증기를 포집하는 증발 방식이 많이 사용되었지만, 현재는 역삼투압 방식이 대세를 이루고 있다. 역삼투압 방식이란 강한 압력으로 물을 여과시켜 바닷물에 녹아 있는 나트륨 및 이온을 걸러내어 담수로 바꾸는 것이다.

하지만 두 방식 모두 문제가 있다. 에너지 소비량이 너무 많다는 점이다. 바닷물을 담수로 만드는 데 있어 소요되는 비용이 너무 비싸다 보니, 아무래도 보급 확대에 있어 문제가 생길 수밖에 없다.

이 같은 문제를 해결하기 위해 최근 들어 에너지 사용량을 대폭 감소시킨 신개념 해수담수화 시스템이 하나둘씩 등장하고 있어 관심이 모아지고 있다. (관련 기사 링크)

태양광 발전 중 발생하는 폐열로 에너지 사용량 줄여

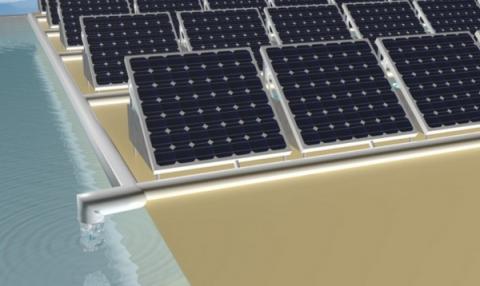

태양광을 활용하여 에너지 사용량을 줄인 해수담수화 시스템은 사우디아라비아의 과학자들이 개발했다. ‘킹압둘라공대(KAUST)’의 연구진이 태양광 패널에 남아있는 폐열을 이용하여 비교적 에너지 사용량이 많지 않은 해수담수화 시스템을 선보인 것.

이 대학의 ‘펭왕(Peng Wang)’ 교수가 이끄는 연구진은 최근 '다단계 태양 광전지 멤브레인 증류를 통한 담수와 전기의 동시 생산'이라는 주제의 논문을 발표했다. 태양광 패널로 전기를 생산한 후, 패널에 남아있는 폐열을 활용하여 바닷물을 담수로 바꾸는 획기적인 내용이 포함된 논문이었다.

왕 교수는 “태양광 발전 후 남은 폐열은 그동안 대부분 버려졌었다”라고 밝히며 “하지만 우리 연구진이 개발한 시스템은 폐열로 바닷물을 가열해서 수증기를 만들고, 생성된 수증기는 막(membrane)으로 여과한 다음 이를 다시 응축시켜 담수를 만든다”라고 말했다.

킹압둘라공대 연구진이 개발한 해수담수화 과정을 살펴보면 낮은 온도차에서도 작동할 수 있는 3단계 증발 방식 시스템인 것으로 나타났다. 우선 태양광 패널 아래 마련된 공간에 바닷물을 흘려보내면 폐열에 의해 증발한 수증기가 응축하면서 담수를 얻는 것으로 나타났다.

왕 교수는 “두 번째와 세 번째 과정도 폐열을 통해 같은 방식으로 담수를 얻는다”라고 언급하며 “각각의 단계에서 증발하는 물의 양만 따져보면 그리 많은 것은 아니지만, 다단계 시스템을 통해서 최대한 많은 담수를 얻을 수 있다”라고 설명했다.

그렇다면 폐열을 활용한 해수담수화 시스템으로 과연 어느 정도의 담수를 얻을 수 있을까. 연구진이 발표한 논문에 따르면 3단계 과정을 통해 시간당 ㎡의 면적을 기준으로 약 1.64L 정도의 담수를 지속적으로 생산할 수 있는 것으로 파악됐다.

해수를 담수로 바꾸는 증류장치는 태양광 발전 내에 수직으로 설치되는데, 이런 수직 설치는 토지 면적을 줄일 수 있어서 투자비를 절감할 수 있다는 것이 킹압둘라공대 측의 설명이다.

왕 교수는 "이 해수담수화 시스템을 대도시에 수돗물로 공급하기는 역부족이지만, 중소기업에서 사용하는 물 공급 시설로는 충분히 활용할 수 있다"라고 강조하며 “이 시스템이 상용화에 성공한다면 인류가 안고 있는 두 가지의 커다란 과제인 물 문제와 에너지 문제를 한꺼번에 해결할 수 있을 것”이라고 기대했다.

국내에서는 생체모방 기술로 해수담수화 시스템 개발

사우디아라비아의 과학자들이 태양광 발전 과정에서 남게 되는 폐열을 이용하여 해수를 담수로 만드는 시스템을 개발 중이라면, 우리나라의 포스텍(POSTECH) 연구진은 생체를 모방한 해수담수화 시스템을 개발하고 있어 주목을 끌고 있다.

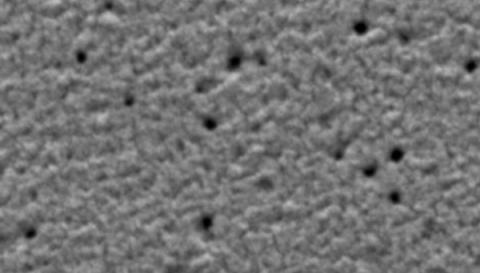

포스텍 연구진이 개발 중인 해수담수화 시스템은 아열대 지역 해안가에서 주로 자라는 맹그로브(mangrove) 뿌리의 메커니즘을 모방했다. 염생식물(halophyte)인 맹그로브의 뿌리는 나트륨 이온을 여과할 수 있는 기능을 가지고 있어서, 바닷물에 포함된 염분의 약 90%를 걸러낼 수 있는 것으로 알려져 있다.

염생식물이란 바닷가 주변에서 서식하는 식물을 가리킨다. 일반적으로 식물은 삼투압 현상으로 인해 염분이 존재하는 지역에서 살 수 없지만, 염생식물들은 뛰어난 여과 능력을 가지고 있기 때문에 염분이 많은 환경에서도 적응하여 서식할 수 있다.

연구진은 맹그로브 뿌리를 모방한 필터를 가지고 실험한 결과, 기존의 해수담수화 시스템과 유사한 96.5%의 염분 제거 성능을 보인 것으로 드러났다. 맹그로브 뿌리의 멤브레인이 나트륨 이온을 필터링할 수 있는 기능을 가지고 있기 때문이다.

식물 뿌리를 모방한 해수담수화 여과막은 제작 과정이 간단하다. 특히 작은 규모의 설비로도 구동이 가능하기 때문에 한적한 바닷가에 위치한 작은 마을에서도 활용이 가능하다는 것이 포스텍 측의 설명이다.

이와 관련하여 이번 연구의 책임자인 포항공대 이상준 교수는 기술 개발에 따른 기대효과에 대해 “저렴하고, 효율적이며, 안정적으로 해수를 담수로 만들 수 있다는 점”이라고 언급하며 “향후에는 생활용수는 물론, 농업용수와 식수를 바닷물로부터 얻을 수 있을 것으로 기대한다”라고 덧붙였다.

- 김준래 객원기자

- stimes@naver.com

- 저작권자 2019-07-30 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터