제임스 웹, 암석 행성 형성 구역에서 수증기를 감지하다

지구의 생명체는 기적에 기적을 거듭해서 탄생했다. 특히나 생명체에 필수적인 요소인 물이 적당한 시기에 지구에 도달했기에 지구에서 생명체가 태어날 수 있었다. 하지만 물이 지구에 어떻게 도달했는지, 그리고 일련의 같은 과정이 먼 궤도에서 별을 도는 암석 외계행성에도 도달할 수 있는지는 여전히 베일에 싸여있다. 그리고 제임스 웹은 370광년 떨어진 곳에 위치한 PDS 70 행성계에서 이러한 궁금증의 실마리를 풀 수 있는 새로운 발견을 알렸다.

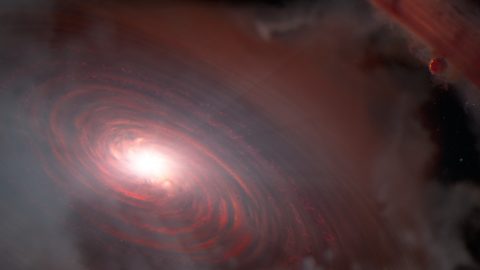

위 행성계의 모항성 PDS 70은 가스와 먼지로 이루어진 내부 원반과 외부 원반이 있으며, 위 두 원반은 80억 km 정도의 간격으로 분리되어 있는 것으로 밝혀졌다. 그리고 위 틈에는 두 개의 거대 가스 행성이 있는 것으로 알려져 있다.

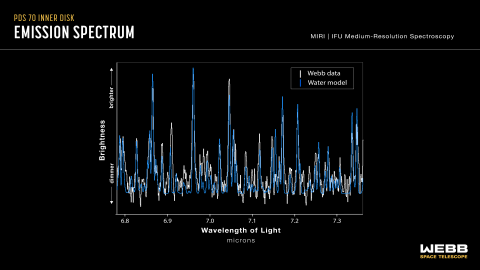

제임스 웹 우주망원경 중적외선 관측 도구(MIRI)를 통해서 새롭게 관측한 결과, 이 시스템 내부 원반에서 수증기가 감지되었는데 이는 별에서 1억 6천만 km 정도 떨어진 거리이다. 우리 태양보다 더 차가운 K등급의 모항성으로 인해 약간의 온도 차이는 존재하지만 지구가 태양에서 1억 5천여 km 떨어진 궤도를 돌고 있는 점을 상기시켜 보면, 이 지역은 암석으로 이루어진 지구형 행성이 형성될 수 있는 곳이다.

연구를 이끈 독일 하이델베르크 막스 플랑크 천문학 연구소(MPIA) 줄리아 페로티 박사(Dr. Giulia Perotti)는 다른 원반에서 물이 발견된 적은 있지만 행성들이 현재 만들어지고 있는, 그리고 별에서 이토록 가까운 지역에서의 물 발견은 처음이라고 밝히며 제임스 웹 이전에는 이런 유형의 관측이 불가능했음을 강조한다. 이미 두 개 이상의 원시 행성이 존재하고 있는 행성계 원반 내, 암석형 형성이 형성 가능한 지역에서 물이 발견된 것도 이번이 처음이다.

논문의 공동 저자이자 MPIA 연구소장 토마스 헤닝 교수(Prof. Thomas Henning)는 "이 발견은 지구와 유사한 암석 행성이 일반적으로 형성되는 지역을 조사한다는 점에서 매우 흥미롭습니다."라고 덧붙였다. 헤닝 교수는 중적외선 관측 도구 MIRI의 공동 책임자이자 데이터를 분석한 MINDS(MIRI 중적외선 디스크 조사: MIRI Mid-Infrared Disk Survey) 팀의 책임자이다.

수증기 뿐 아니라 비교적 많은 양의 작은 먼지 알갱이도 발견

PDS 70의 나이는 대략 540만 년 정도 지난 것으로 추정된다. 행성을 형성하는 원반을 가진 별 중에서는 비교적 오래된 별이기 때문에 수증기 발견이 크게 기대되지는 않았던 천체이다. 시간이 지남에 따라 태양계를 둘러싼 원반의 가스와 먼지 함량은 감소하게 되는데 모항성의 방사선과 태양풍이 이러한 물질을 날려 보내거나 먼지가 점점 더 큰 고체로 성장하며 결국 미행성이나 행성을 형성하기 때문이다. 천문학자들은 이전 연구에서 비슷한 나이의 원반 중심부에서 물을 발견하지 못했기 때문에, 물이 태양의 혹독한 방사선을 견디지 못해 암석 행성이 건조한 환경으로 변할 수 있을 것으로 의심해 왔다.

천문학자들은 아직 PDS 70의 내부 원반에서 형성되고 있는 행성을 발견하지는 못했다. 하지만 관측팀은 암석 형성을 만들 수 있는 원료인 규산염 형태의 먼지를 발견했다. 연구에 함께 참여한 네덜란드 라드바우드 대학교의 렌스 워터스 교수(Prof. Rens Waters) 역시 비교적 많은 양의 작은 먼지 알갱이를 발견했기에 수증기 검출뿐 아니라 매우 흥미로운 내부 원반의 관측을 해냈다고 설명했다. 종합해보면 이번 관측으로 인해서 수증기가 발견되었다는 점은 암석 행성이 만약 내부 원반에서 형성되고 있다면 처음부터 물과 함께 진화할 수 있음을 암시해주는 결과이다.

물은 어디에서 왔을까?

위 놀라운 관측은 물이 대체 어디에서 왔는지에 대한 의문을 제기한다. MINDS 연구팀은 이 발견을 설명하기 위해 두 가지 시나리오를 제시한다. 첫 번째 가설은 수소와 산소 원자가 결합하며 물 분자를 형성하며 제임스 웹이 이를 그대로 감지해 내는 시나리오이다. 반면 두 번째 가능성은 얼음으로 코팅된 먼지 입자가 차가운 외부 원반에서 뜨거운 내부 원반으로 운반되어 물 및 얼음이 승화되며 수증기로 변한다는 가설이다. 먼지가 두 개의 거대한 행성에 의해 깔끔하게 조각된 큰 틈을 통과해야 하므로 두 번째 시나리오가 실제로 가능하다면 현재까지 천문학자들이 상상으로만 해오던 매우 놀라운 물 운반 시스템의 증거가 될 수 있는 관측이다.

또한, 위 관측은 별의 자외선이 물 분자를 분해해야 할 때 물이 어떻게 별 가까이에서 살아남을 수 있는지에 대한 의문을 제기한다. 천문학자들은 먼지 및 기타 물 분자와 같은 주변 물질이 보호막 역할을 했을 가능성이 높다고 주장하고 있으며 그 결과 PDS 70의 내부 디스크에서 감지 된 물은 이러한 혹독한 환경에서 살아남을 수 있게 된다고 예측된다.

제임스 웹으로 인해서 시작된 물의 매커니즘 연구는 이제 시작이다. 앞으로도 관측할 사항들이 매우 많다. 궁극적으로 연구팀은 많은 의문점을 설명할 수 있는 더 많은 증거를 얻기 위해서 제임스 웹의 두 가지 장비 근적외선 카메라(NIRCam)와 근적외선 분광기(NIRSpec)를 사용하여 PDS 70시스템을 추가로 관측할 계획이다.

- 김민재 리포터

- minjae.gaspar.kim@gmail.com

- 저작권자 2023-08-22 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터