먼지 원반이란?

별 주위의 먼지 원반이나 원시 행성계 원반에 대한 아이디어는 무려 1700년대 후반으로 거슬러 올라간다. 천문학자이지만 철학자로 더 잘 알려져있는 임마누엘 칸트(Dr. Immanuel Kant)와 피에르-시몽 라플라스(Prof. Pierre-Simon, marquis de Laplace)는 중력에 의해 붕괴하는 가스 구름이 매우 빠른 속도로 회전하며 원반 형태로 평평해지는데, 위 원반 형태의 천체에서 태양이 형성되며 이들의 잔재로 인해 행성 및 위성 등이 형성되었다는 이론을 주창하게 된다. 결과적으로 위 이론은 현대 천문학의 이론과 관측을 토대로 비교해 볼 때 이 이론은 큰 틀에서 매우 잘 들어맞는다.

시간이 흐르고, 위 원시 행성계 원반 내 가스가 어떠한 이유로 인해서 흩어지고 사라지게 되면 위 원반은 태양계의 거의 마지막 진화 단계이자 대부분의 일생을 보내는 먼지 원반으로 발전하게 된다. 이때에는 태양계의 대부분 행성이 형성되었거나 마지막 진화 과정을 거치고 있으며, 일부 행성이 되지 못한 미행성들이나 위성 크기의 천체들은 가스의 부재로 인해서 자유롭게 충돌하며 더 작은 크기의 수많은 먼지를 만들어 내게 된다. 위 먼지들이 가득한 원반을 먼지 원반이라고 부른다.

첫 먼지 원반의 관측

먼지 원반의 먼지들은 가스가 매우 부족한 상황으로 인해 태양 빛과도 자유롭게 상호작용하게 된다. 특히, 위 작은 먼지는 질량 대비 표면적이 매우 크며 온도를 머금을 수 있는 특징이 있기에, 태양 빛을 흡수한 후 재방출하거나, 혹은 직접 태양 빛을 직접 산란시켜서 반사된 빛이 우리 눈에 도달하게 된다. 이를 통해서 우리는 먼지의 존재를 알 수 있다.

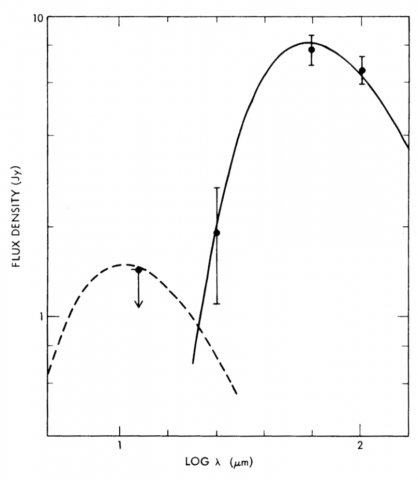

특히, 산란 과정은 대부분 가시광선이나 근적외선에서 일어나는데, 위 파장에서는 모항성의 빛이 훨씬 강해서 먼지 원반의 존재를 포착하기 쉽지 않다. 하지만 먼지가 재방출하는 빛은 모항성의 빛보다 약간 낮은 온도로 방출되기에, 원적외선 파장에서 밝게 빛나게 된다. 이를 통해서 대략 40년 전, NASA의 적외선 천문 위성(IRAS)의 관측으로 먼지 원반의 존재가 처음 드러나게 된다. 이를 ‘적외선 초과(Infrared excess)’ 혹은 ‘베가 별 현상(Vega Phenomenon)’이라고 부른다.

허블 우주망원경(HST: Hubble Space Telescope), 허셜 우주천문대(HSO: Herscel Space Observatory), 알마 (ALMA: Atacama Large Millimeter Array)전파망원경 등의 공헌으로 인해서 현재는 먼지 원반을 직접 관측하기도 한다.

먼지 원반이 중요한 이유는?

앞선 설명처럼 먼지 원반의 등장은 적당한 시간이 흐르고 행성의 형성이 대부분 마무리되어야 나타난다. 따라서 먼지 원반의 발견이 때로는 생명의 발견과도 큰 관련이 있을 수 있다. 특히나 현재의 외계 행성 탐색 방법으로도 찾기 힘든 먼 거리에서 모항성을 공전하는 외계 행성등은, 위 먼지 원반의 관측을 통해서 간접적으로 확인할 수 있게 된다.

태양계의 먼지 원반들

우리 태양계에도 최소 두 개의 먼지 원반이 존재한다고 알려져 있다. 첫 번째 먼지 원반은 목성의 중력으로 인해서 행성이 되지 못하여 먼지 원반이 되었다고 알려진 화성과 목성 사이의 소행성대(혹은 소행성띠, Asteroid belt)이며, 두 번째 먼지 원반은 주변 물질의 낮은 밀도로 인해서 행성이 되지 못했다고 여겨지는 카이퍼벨트(EKB: Edgeworth-Kuiper Belt)이다. 이외에도 가상의 천체로 여겨지는 혜성들의 고향 오르트 구름(Oort Cloud)도 먼지 원반으로 알려져 있다.

우리는 외계 태양계의 먼지 원반을 꽤 흔하게 관측할 수 있다. 중장년별의 경우에 최소 1/5 이상이 먼지 원반을 가지고 있다고 관측(주로 적외선 초과 현상을 통한 관측)되고 있다. 하지만, 이는 단순히 망원경의 민감도 문제일 수도 있다. 망원경의 성능이 더 확장되면 더 많은 먼지 원반을 찾아낼 수도 있기 때문이다. 예를 들어서, 외계 태양계에서 현재 인류의 기술력을 통해서 우리 태양계를 본다면 우리 태양계의 먼지 원반을 발견하지 못할 것이다. 이는 카이퍼벨트나 소행성대의 밝기가 매우 낮기 때문이다.

특히나 태양에 가까운 먼지 원반의 관측은 여간 어려운 일이 아니다. 지금까지 인류는 태양계에 안쪽의 외계 "소행성대"를 한 번도 직접 관측하지 못했다. 물론 제임스 웹의 발사 전까지 이야기이다.

젊은 별 포말하우트의 먼지원반

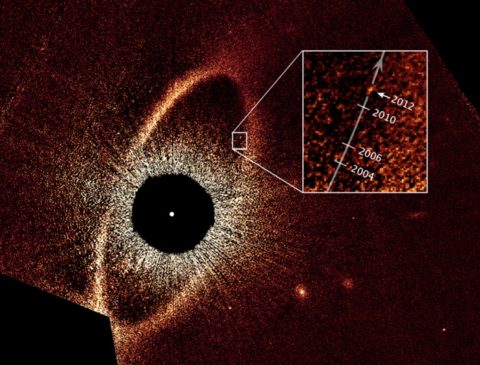

현재까지 발견된 가장 유명한 먼지 원반은 남쪽 물고기자리에서 가장 빛나는 젊은 별 포말하우트(Fomalhaut: 아랍어로 فُمْ اَلْحَوْتْ 물고기의 입이라는 뜻)의 먼지 원반이다. 위 먼지 원반이 가장 유명한 이유는 최초로 모습이 완전히 드러난 몇 안 되는 먼지 원반이기도 했지만, 무엇보다 지구로부터의 상대적으로 매우 가까워서 (거리는 약 25광년) 매우 큰 시야각으로 자세히 관측할 수 있기 때문이다.

이 외에도 위 별보다 더 가까이 자리 잡고 있는 에리다누스자리 엡실론의 먼지 원반 등이 매우 유명하다.

제임스 웹이 나서면 다르다

제임스 웹이 나서면 다르다는 걸 이미 알고 있다. 하지만 적외선에 특화된 망원경이 적외선에서 밝게 빛나는 천체들의 관측에 얼마나 효과적으로 적용될지는 쉽게 예측할 수 없었다. 지금까지 제임스 웹 만큼 민감한 적외선 망원경이 없었기 때문이다. 결과는 예상했던것보다 훨씬 더 멋지고 놀라웠다.

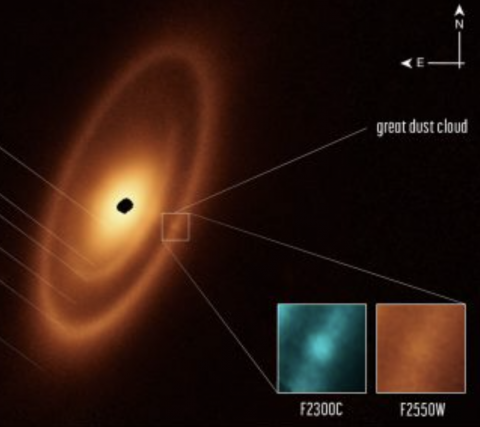

제임스 웹의 포말하우트 먼지 원반 관측은 실제로 매우 충격적이었다. 제임스 웹은 포말하우트 주변의 따뜻한 먼지를 대부분 관측해 냈는데, 이를 통해서 처음으로 외계 '소행성대'라고 부를 수 있는 태양과 매우 가까운 거리의 먼지 원반이 관측되었기 때문이다. 허블 우주망원경, 허셜 우주 천문대, 그리고 알마 전파 망원경은 바깥 벨트의 선명한 이미지를 얻은 바 있지만, 어느 망원경도 내부 구조를 발견하지는 못했다.

이뿐만이 아니다. 제임스 웹은 위 태양계의 먼지 원반 내 먼지 구조가 놀랍게도 우리 태양계의 소행성대나 카이퍼 벨트의 먼지 구조보다 훨씬 더 복잡하다는 것을 발견했다. 구체적으로 별에서 230억 km까지 뻗어 있는 3개의 중첩된 벨트를 발견했는데, 이는 지구에서 태양까지의 거리의 무려 150배에 해당한다. 특히, 가장 바깥쪽 벨트의 규모는 해왕성 너머의 작은 천체와 차가운 먼지로 이루어진 태양계 카이퍼 벨트의 약 두 배 크기에 달한다.

태양계의 구조와 비슷한 포말하우트 시스템

위 관측을 이끈 애리조나 대학교 안드라스 가스파스 (Prof. András Gáspár) 교수는 위 원반을 우리 태양계의 먼지 원반의 전형(archetype)으로 묘사하고 싶다고 설명한다. 이는 위 항성계의 구조가 우리 태양계의 구조와 매우 유사한 구조를 가지고 있기 때문이다. 가스파르 박사는 먼지 고리들의 패턴을 살펴보면 먼지 원반들이 어떤 구조로 이루어져 있을지 전반적인 정보를 얻을 수 있으며, 보다 자세히 살펴보면 행성들이 어떻게 생성되고 진화하는지 알 수 있다고 설명한다.

연구에 참여한 슈일러 울프 박사(Dr. Schuyler Wolff) 역시, 제임스 웹이 뛰어난 점은 태양계 내부 영역의 먼지의 열 재방출을 직접 관측할 수 있다는 점이라고 설명한다. 이는 그만큼 제임스 웹의 세밀한 민감도를 잘 설명해 주고 있다. 태양계 내부 영역은 뜨거운 온도인 만큼 짧은 파장에서 빛나게 되는데, 제임스 웹의 파장에서의 먼지 열 재방출은 매우 낮은 수준이기 때문이다. 결국 이를 통해서 이전까지 볼 수 없었던 내부 벨트의 구조를 볼 수 있게 되는 것이다.

울프 박사는 허블과 허셜을 통해서 우리 태양계의 먼지 원반과 유사한 외계 태양계의 카이퍼 벨트를 많이 관측할 수 있었으며 이제는 제임스 웹을 통해서 우리 태양계의 소행성대와 유사한 외계 소행성대를 관측할 수 있다고 강조한다. 또한 알마 망원경이 원반의 차가운 외부 영역을 자세히 관측한 것처럼 제임스 웹은 원반의 따스한 내부 영역을 자세히 관측할 수 있다고 설명한다.

위 항성계에서 처음 관측된 먼지 고리는 보이지 않는 행성이 유발하는 중력에 의해서 먼지들이 끌려다니며 형성되었을 가능성이 높다. 이는 태양계를 살펴보았을때 목성이 소행성대를 감싸고 있고 카이퍼 벨트의 가장 안쪽은 우리 태양계의 (현재까지) 마지막 행성인 해왕성에 의해서 조각되었다고 여겨지는 것과 비슷하다.

거대한 먼지구름 발견

흥미로운 점은 위 관측으로 인해서 '거대한 먼지구름'이라고 부르는 작은 공 모양의 천체를 발견했다는 점이다. 가스파르 교수는 이에 대해서 바깥쪽 고리에서 두 원시 행성(혹은 얼음 물체)들의 충돌로 인해서 매우 미세한 먼지 입자의 확장 구름 형태로 생성되었을 가능성이 있다고 설명한다. 이는 2008년에 허블 망원경이 처음 발견한 행성으로 의심(2014년 관측 결과 위 천체는 사라졌을 가능성이 크다고 예측되고 있기 때문)되는 천체와 다르기 때문이다. 물론 저자는 위 천체가 배경 은하일 가능성도 배제할 순 없다고 설명했다.

연구를 이끈 또 다른 천문학자 애리조나의 조지 리케 교수(Prof. George Rieke)는 포말하우트 주변의 소행성대는 마치 추리 소설과도 같다고 설명한다. 과연 행성은 어디에 있을지 또 행성이 먼지 원반의 구조를 어떻게 바꿀지에 관해서 매우 궁금하며, 별 주위에 흥미로운 행성들이 존재한다고 예측하는 것이 그리 큰 비약이 아니라고 생각한다고 의견을 밝혔다.

- 김민재 리포터

- minjae.gaspar.kim@gmail.com

- 저작권자 2023-05-12 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터